杨崇瑞(1891-1983),这名字你可能不太熟悉。跟大名鼎鼎的“万婴之母”林巧稚比,确实没那么响亮。但她做的事,一点不小,而且她还是林巧稚的前辈和老师。她们俩有很多共同点,比如都毕业于协和,都为中国妇产科拼了一辈子,也都终身未嫁。还有一个很重要的共同点,她们都是基督徒。

时间得拉回到一百多年前,那时候的中国,乱。皇帝没了,各地军阀混战,外面还有列强盯着。整个国家就像一艘快散架的船,老百姓的日子有多苦,就不用多说了。可越是黑的夜,星光反而越亮。在那个大多数人都在苦难里挣扎的年代,总有那么些人,心里憋着一股劲,想为这片土地做点什么。杨崇瑞,就是这样一个人。

一、协和的优等生,本可以走条安稳路

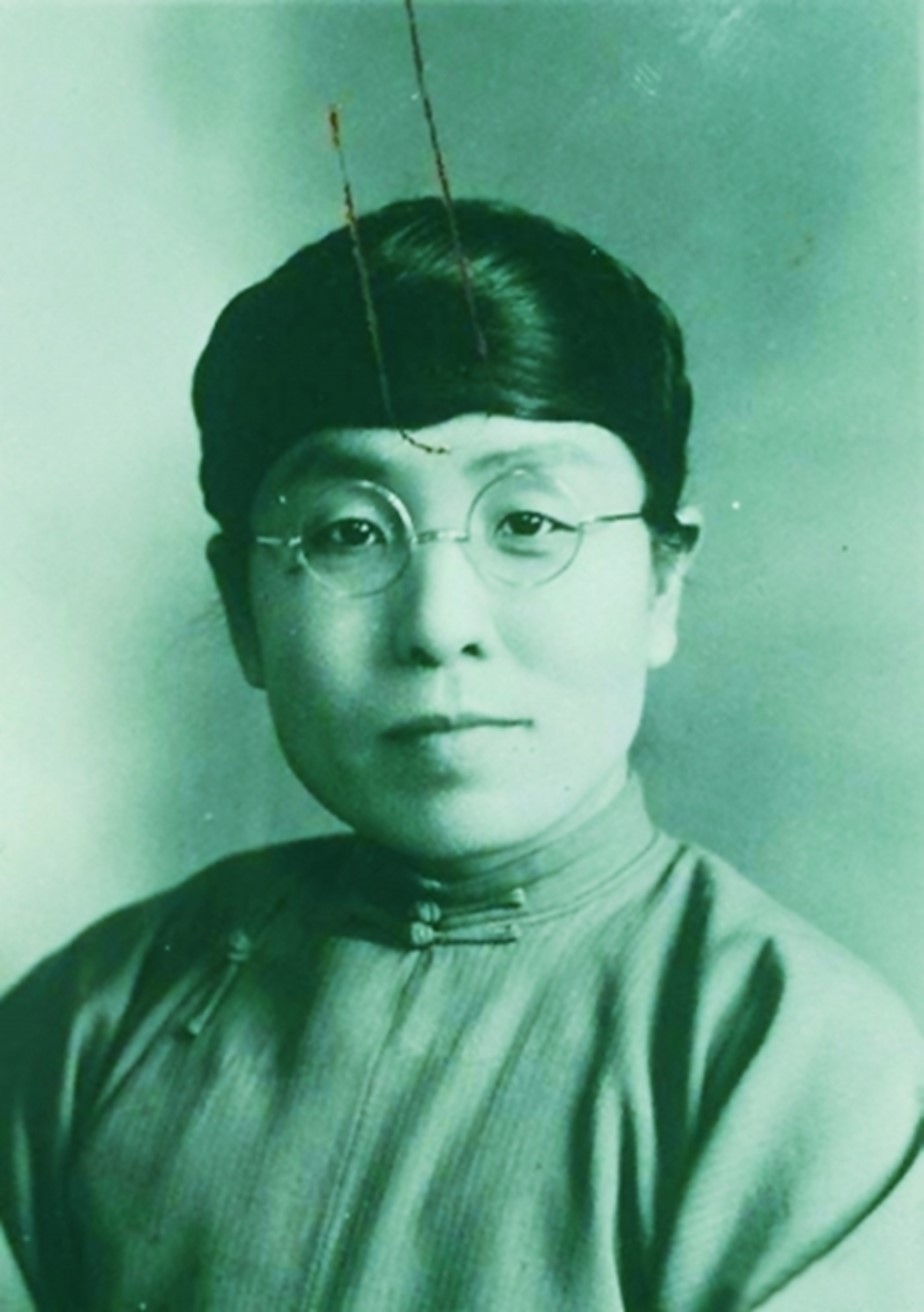

杨崇瑞的起点,算是不错的。她1891年出生在河北通县的一个普通农民家庭。家里人思想开明,知书达理,信奉基督。其父在通州(华北)协和大学教书。作为长女,她从小就主意正,8岁那年,就跟家里提了三个要求:上学、放开裹了的小脚,解除6岁时家里给包办的婚约。在那个年代,这简直是惊世骇俗,但她爹支持她,全都答应了。

她也争气,脑子聪明又好学,从通县的小学一路读到北京的贝满女中。中学毕业后,她先是完成了医学预科的学习,之后在1912年考入教会办的北京协和医学堂。1916年,洛克菲勒基金会与中华医学基金会在美国纽约成立北京协和医学院董事会,由此“协和医学堂”更名为“北京协和医学院”(PUMC)。经过五年苦读,杨崇瑞1917年毕业,按规定,协和毕业生同时被授予美国纽约州立大学医学博士学位。这样,不少媒体说她是我国第一位医学女博士,但这是不确切的。(我国第一位获得医学博士学位的女性是金韵梅,她于1885年获得美国纽约女子医学院的医学博士学位。)

那会儿的协和,可不光是教你怎么开刀看病,更像个熔炉,锻造的是人的品格。协和的校训直接取自《圣经》,叫“非以役人,乃役于人” (Not to be ministered unto, but to minister),翻译成大白话就是,你学本事不是为了让别人伺候你,而是要去服务那些需要帮助的人。这句话,像颗种子,结结实实地种在了杨崇瑞的心里。

凭着协和这块金字招牌和她自己的本事,一条通往名誉、地位和安稳生活的路,已经清清楚楚地铺在了她面前。她完全可以在北京上海这样的大城市,当个受人尊敬的名医,在干净明亮的诊室里,体面又富足地过一辈子。

可她偏不。毕业后,她选择了当时条件最为艰苦的山东德州博济医院。刚去不久,当地就发生了大水灾,医院的三层楼房被大水淹没了两层。有些医务人员为逃避水灾离开了医院,杨崇瑞却每天从三楼窗口爬进爬出,携带药品,乘小船到灾民集中地给他们看病,这么干了3个多月。水退了,她还天天往村里跑,给老百姓治病。没多久,“杨大夫”的名声就在十里八乡传开了。

在德州干了三年,她又去了天津的妇婴医院。越干越觉得要学的东西还很多,于是在1921年底北京协和医学院开办之后,又回到协和医学院进修公共卫生和妇产科,之后就被聘为妇产科的专任医师。工作再忙,她每周都要挤出时间去灯市口和齐化门外的诊所,义务给孕妇做产前检查。

如果不出意外,故事可能也就这样了。她会成为一名优秀的妇产科医生,安稳地过完一生。

二、乡下一趟,天翻地覆

转折,来自一次下乡的经历。

大概在1924年,一个三河县的乡民写信给协和医院,信里问:“你们外科治得好,怎么才能让生孩子安全,孩子不死,该吃什么药?”

这封信转到了公共卫生科主任兰安生博士手里。兰安生觉得这事不简单,就跟妇产科商量,组织了个调查团,要去乡下看看究竟。杨崇瑞一听,自告奋勇就报了名。

这一趟,彻底颠覆了她的世界。

她跟着调查团去了河北的遵化、三河等县的农村。在那里,她看到的不再是协和窗明几净的病房,而是又暗又脏的土坯房。空气里闻到的,不再是消毒水的味儿,而是贫穷、疾病和绝望混在一起的气息。

最让她心碎的一幕,是亲眼看着一个旧式接生婆,用没消过毒的剪刀剪断脐带,完事儿还抓了把香灰糊在新生儿的伤口上。结果呢?那个刚来到世界的小生命,几天后就因为破伤风,悄无声息地没了。这就是当时农村说的“四六风”。那位年轻的妈妈,也因为产后感染,发高烧,在痛苦里挣扎了几天,跟着撒手人寰。这就是要命的“产褥热”。

当地有句俗话,叫“只见娘肚大,不见儿走路”。经过调查,杨崇瑞拿到了第一手资料:这个地区新生儿因为破伤风的死亡率,高达千分之两百。

两条活生生的人命,就因为愚昧和落后,这么没了。杨崇瑞的心被狠狠扎了一下。那些过去在报告上冷冰冰的死亡数字,头一回这么残酷地摆在她眼前。她开始一遍遍地问自己:我学这一身本事,难道就只为在城里给少数幸运儿看病吗?在这片广阔的土地上,还有多少母亲和孩子,在这样无声地死去?协和教我的“乃役于人”,到底该在哪儿实现?

这次经历,成了她人生的分水岭。她下定决心,要做点更根本的事。1925年,她获得奖学金,去美国约翰·霍普金斯大学医学院进修公共卫生。之后又靠着洛克菲勒基金会的资助,考察了欧美多个国家的助产士教育。1927年回国后,她做出了一个让所有人都震惊的决定:辞掉协和待遇丰厚的妇产科医师工作,转去做公共卫生科讲师,彻底投身到当时几乎没人愿意干的公共卫生事业,特别是妇幼卫生这个领域。

三、点亮星火,从办一所学校开始

杨崇瑞心里清楚,光靠她一个医生的力量,顶多是杯水车薪。要想从根上改变现状,必须建立一套现代化的助产士培养体系,把科学接生的火种,撒到最需要的地方去。

说起来容易,做起来难。她先从改造旧式接生婆入手,1928年在北平办了我国第一个接生婆讲习所,招了30个平均年龄54岁的文盲妇女,教她们最基本的消毒和科学接生知识。这只是应急措施。她真正的目标,是创办一所正规的助产学校。

经过到处奔走,她在1928年的中华医学会会议上宣读论文,大声疾呼助产教育的重要性。在她的大力推动下,事情终于有了眉目。1929年,国民政府卫生部和教育部正式批准她创办示范性的北平国立第一助产学校。

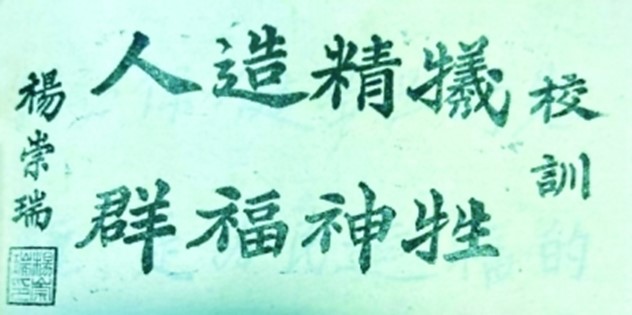

1929年11月,学校在北平灯市口正式开课。杨崇瑞担任第一任校长。在开学典礼上,她亲自给学校定下了八个字的校训:“牺牲精神,造福人群”。这八个字,不是挂在墙上喊喊的口号,是她对自己、也是对所有学生的要求。她告诉这帮年轻姑娘们,你们选了这个职业,就意味着选择了奉献,意味着要到最艰苦的地方去,做最平凡也最伟大的工作。

她自己就是这么做的。为了把学校办好,她把自己的全部心血都扑了上去。她亲自去北京协和医学院、燕京大学请好教师来上课,其中就包括当时已经是妇产科专家的林巧稚。林巧稚也是一位基督徒,出生在鼓浪屿的一个基督徒家庭。她从小受英国传教士的影响,立志要像《圣经》里的路加医生一样,一面传福音,一面为人治病。当年考协和时,为了救一个中暑的考生,她自己的英语卷子都没答完,但协和的老师看重她救死扶伤的品格,破格录取了她。杨崇瑞请她来给学生们上课,既是看重她的医术,更是看重她身上那种源自信仰的、为他人着想的精神。

杨崇瑞对学生要求极严,不仅要医术好,医德更要好。她还提出一个在当时看来很特别的要求,毕业生得学会骑马、骑自行车,为的就是方便下乡,能到山里去给老百姓接生。她自己以身作则,和普通助产士一样轮流值班,跟着学生一起到产妇家里去接生,从不推辞。

这所学校办得有声有色,名气越来越大,当时被称为“北平八大学府之一”。十年里,培养了255名毕业生,派了20多人到各省去当助产学校的校长或主任。这些学生像种子一样,把科学接生的理念带到了全国各地。

四、烽火中的逆行者

好日子没过几年,1937年,“七七事变”爆发,日本人打了过来。

这时候的杨崇瑞,正以国际联盟妇婴卫生专家的身份,在欧美十几个国家考察,有着世界级的学术声誉。她完全可以置身事外,在安宁的国度继续做研究,远离家乡的战火和苦难。

可当祖国蒙难的消息传来,她没有犹豫,立刻中断所有行程,在当年11月就赶回了祖国。在那个无数人想尽办法往外逃的时刻,她却逆着人潮,一头扎回了苦难最深重的中心。

她回来不是为了躲进安全的办公室,而是直接投身到了民族的血泊里。她加入了中国红十字会的医疗队,并且临危受命,接下了一个几乎不可能完成的任务:在河南鸡公山,负责组织筹建一所有2000张病床的医院。那是什么景象?成千上万的伤兵从前线运下来,缺医少药。她硬是凭着一股劲儿,把一个临时混乱的救护站,管成了一个能正常运转的战地医院。

随着战局恶化,她护送着学生们,跟着无数机构辗转西迁。在漫长的流亡路上,她像个老母亲,全力保护着这些年轻的生命。北平沦陷后,南京政府停发了学校的经费。当时人还在国外的杨崇瑞接到电报,立刻回电,让学校动用她早就高瞻远瞩为学校募捐、并存在国外银行的“特款”来维持运转。后来,学校被日军占领,师生们千辛万苦逃到成都,杨崇瑞听到消息心急如焚,立马从重庆赶过去,到处托关系,给所有逃出来的师生都安排了妥善的工作和生活,让他们在乱世里有个安身立命的地方。

在炮火连天的岁月里,死亡和毁灭是主题。但杨崇瑞做的一切,却围着“生”和“希望”。她在后方参与筹建贵阳医学院,并亲自担任妇产科教授,就算在昏暗的防空洞里,也要坚持为国家培养下一代的医生。她想尽一切办法,把助产学校的分校也迁到了四川,让琅琅的读书声和新生儿响亮的啼哭,成为对侵略者炮火有力的回应。1941年,杨崇瑞在赴约翰·霍普金斯大学医学院短暂进修后,又回国出任中央卫生研究院妇婴健康部主任。

五、一辈子的“婚约”

抗战胜利了,本以为能迎来和平,可内战的烽火又烧了起来。1949年,在时代巨大的十字路口上,杨崇瑞又一次面临选择。很多朋友劝她离开大陆,去台湾或者海外。她最终还是选择留下。她说:“我的事业在中国,这里有成千上万需要我的母亲和儿童。”

新中国成立后,“基督将军”冯玉祥的遗孀、卫生部部长李德全邀请她回国参加建设。杨崇瑞毅然辞去了联合国国际卫生组织的高级职务和优厚待遇,回到了北京,受到了毛主席和周总理的接见。她被任命为卫生部第一任妇幼卫生司司长。

摆在她面前的,是一个百废待兴、妇幼死亡率高得惊人的国家。她把自己后半生全部的智慧、经验和热情,都投进了构建新中国妇幼卫生体系这个宏伟的工程里。她主持制定了全国妇幼卫生工作计划,在全国范围内推广新法接生,建立了省、地区、县三级妇幼保健网。这些措施的效果是惊人的,产妇的死亡率从1949年的0.7%,降到1954年的0.05%;婴儿死亡率也从11.7%降到了4.6%。

为了这份事业,她终身未婚(当然这也跟协和素来严格的制度和规矩有关)。她曾收养过一个被遗弃在产院的女婴,把她抚养到大学毕业。她常笑着对人说:“我已经和妇幼卫生事业结了婚,全中国的儿童都是我的孩子。”这还真算不上是一句空话,而是她一生的真实写照。她没有自己的小家,却为亿万个家庭带来了安康和幸福。她一生生活俭朴,1983年病逝前,把自己一辈子的积蓄6万9千块钱,全部捐献给了国家。

参考资料:

1、《边疆服务》第五期,中华基督教会边疆服务部编行,1944年

2、讴歌《协和医院的女大夫们》,“半月谈网”2013年10月8日

3、章梅芳《杨崇瑞:中国近代妇幼卫生事业创始人》,《中国妇女报》2022年3月29日

4、蒋菲婷(Tina Phillips Johnson)《杨崇瑞、林巧稚与20世纪中国妇女健康》,《协和百年纪念文集》(蒋育红、玛丽·布朗·布洛克( Mary Brown Bullock)主编),中国协和医科大学出版社2017年

5、百度百科—杨崇瑞

注:本文为特约/自由撰稿人文章,作者系浙江一名基督徒。文中观点代表作者立场,供读者参考,福音时报保持中立。欢迎各位读者留言评论交流!