“我怎么会迷上这片峡谷?没有一处名胜古迹,风景虽曰雄奇,却单调。居民多住在山上,他们的住宅极其简陋,只能叫窝棚,偶然有用山石垒筑的房屋,倚靠在陡峭的斜坡上,稍显得壮观,却说不上有多少文化意蕴。”《福音谷》的作者林茨在书的引言里这样写。

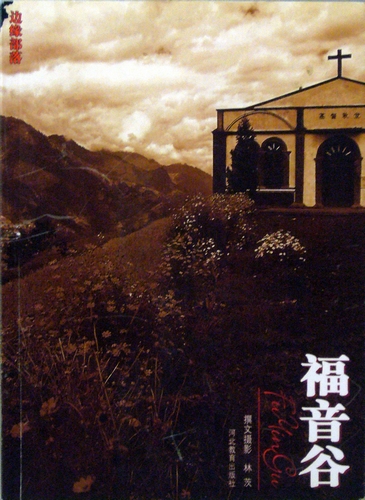

确实,云南怒江的福音谷,就像这本书的封面一样,浓郁的咖啡色、白色野花、杂草丛生,高山峻岭之中云雾缭绕,向下俯瞰,则是奔流的怒江水,在山头,时常能看到一座座与当地的窝棚不太和谐的建筑,平房顶上高耸着十字架,门楣上写着“XX基督教堂”,聚会的时候,他们穿上最好的民族服装,在教堂里唱诗、听道,傈僳语的诗歌一阵阵地从里面传出,在峡谷中回荡。

去年,因为有去怒江的计划,在查找关于福贡的资料时,发现了林茨的这本书,尽管自己生于云南长于云南,却不知道云南还有这样的地方,有一群傈僳族人生活在一个被称为“福音谷”的地方,一个只有穷山恶水的地方,竟然被很多人知道,还在不同的地方见证,那时的传言是“福贡县几乎全县人信耶稣,犯罪率为零”,这就更加强了这个地方的神秘性,自己非去一趟不可!

今年年初,买到了《福音谷》这本书,在网络上查找的时候才知道它已几近绝版,很多网上书店都买不到了,感谢主,最后在淘宝上找到了,得到它的时候欣喜莫名。

“流泪撒种的,必欢呼收割。那带种流泪出去的,必要欢欢乐乐地带禾捆回来。”这是林茨在《福音谷》扉页写下的,它选自《圣经》诗篇第一百二十六篇。

作者从1996年至2001年间5次进入怒江和高黎贡山,并且最终完成了《福音谷》,一本图文一体的“影像小说”。书里除了文字还有大量图片,展现着怒江的风土人情。骆丹也曾拍摄过一组名为“素歌——怒江峡谷的少数民族基督徒”照片,黑白的,作者运用了始于1850年的传统湿版火棉胶摄影技术,在那里,村民们的生活方式大部分保留着几百年以来的完整。

林茨并没有以传统的方式去反映该地人们的生活状态,在《福音谷》中,他细致地描绘了傈僳人的清贫与充实,他得意地说过:“大峡谷我有几位密友”。

他一一记下他(她)们的名字,以便与其通信或将照片寄给生活在怒江的傈僳人,自1996年他首次怒江之行,他的通讯录上便增加了很多大家看起来有点奇怪的名字“杜李本、迪友邓、前娜、前玛言、友付夺,此里付”等等。

林茨在为书中他所认知的每一个生活在傈僳族自治州的人讲故事,或者说是转述他们自己的故事,这些是傈僳人最平常,最真实的话语。

《福音谷》分为六个章节:迁徙日、应许的山谷、鹿马登、阿子打,施玛妞和哈利路亚。

在迁徙日中,林茨写到他重返到傈僳人居住地后并没有如期的见到他的朋友迪友邓,他的朋友迪友邓是首批决定加入移民致富的迁徙者,从古至今,傈僳人的历史,就是一个不断迁徙的历史。从北方大大草原的河湟之地,南下四川盆地,辗转入云南,又自云南远迁东南亚及南亚,傈僳人爱迁徙的禀性至今没有改变。这为我们对于傈僳人的民族特性给予了一个很好的铺垫,随后他又写到他在“鹿马登”集市上的所见所感,也有关于傈僳人在寻找自己信仰上的艰辛。

在“阿子打”这个篇章里,作者提到一个名叫里吾底的村落,位于怒江傈僳族自治州福贡县,那时天已经黑了,摄制组的人坐在木楼上休息,有人突然提起了“阿子打”,一个黑影突然坐起来,一看,是个身穿黑衣、一头银丝的老太太,“我十七岁生孩子,阿子打从她家里拿来一块布,孩子是她接生的,她用一块天蓝色的布,把孩子包起来。”老太太名叫瑷尼丝,那时八十三岁。

她是美国传教士阿兰·库克(杨思惠)的妻子,原名伊丽莎白。“阿子打”是傈僳语,意为“尊敬的大姐”。“阿子打”于1933年和丈夫杨思惠一起到了福贡县里吾底村,第二年在当地建立了教堂。怒江峡谷诞生了有史以来最宏大的一座建筑物,那便是可容纳几百人活动的里吾底大教堂。

在傈僳族人眼里,“阿子打”多才多艺、最具亲和力,她擅长弹奏风琴,常在丈夫演奏小提琴时为之伴奏,还喜欢绘画和剪裁衣裤,同时又是位妇幼科大夫,又擅长与社会下层百姓、尤其是妇女儿童沟通。

她常常在工作之余给群众看病给药,妇女生孩子前她向那家人打招呼,到时亲自去接生,这是她特有的传教方式。据说,她亲手接生的史富相,壮年时期曾经担任过福贡县县长。这位县长回忆,库克夫妇虽然受中华基督教内地会的派遣和资助,然而在里吾底,他们基本过着一种自给自足的生活。

她对小孩怀有一片慈母之心,每年都主动召集家长,为他们的小孩种牛痘或打天花预防针。她给群众看病治病,从不要酬谢,总是无偿地服务于群众,深得群众的尊敬和爱戴。她还经常举办妇女培训班,传授妇幼卫生知识,包括如何操持家务,如何接物待人等方面的内容,使当地的傈僳妇女获益匪浅。”

然而最精彩的莫过于“施玛妞”这一篇章,林茨对于名字敏感,但是唯有“施玛妞”这一名字是他虚构的,“施玛妞”是历史上一位美妇的名字,而林茨用这样的名字描写这他所经遇的一类人的故事。其中介绍了一名农妇远嫁经济发达的沿海省份,后来又只身返回依然贫困落后的大峡谷的经过。在这个人物身上作者一反其冷静的常态,倾注了额外的情感。他承认自己是以“纪实小说”的手法叙述这个人物的一段人生经历,他在大峡谷遇见了太多与她有相同经历的人,她们选择了自己的信仰,并且林茨为她最后的选择感到欣慰。

林茨说那些地方之所以能吸引他,并不是因为那里有古迹、碑刻、风景名胜、漂亮民居、艺术品,而是在于那里没有这些东西。在这种荒蛮之地,人们反而容易变得出奇的谦卑平和。而信仰中,林茨也找到了自己的“福音谷”,他早年的时候就读过神学,对《圣经》比好多基督徒都要熟悉,但是据他的友人说,林茨一直在门口徘徊,难于进入那道窄门。

他(林茨原名张谦)的友人有一天接到了他的短信:“张谦通报:北京最近空气肮脏闷热,你们适时逃离真是英明。我身上仍有许多恶,如虚荣、狂妄、浮躁、妄断。最近一直在忏悔,争取神的宽恕,争取被接纳,不被离弃。”2009年11月,他回到了主那里,享年51岁,在主的怀抱中得到了永恒的安息。

2013年10月初,我开始了计划已久的大峡谷之行,曾在很长的一段时间内,将这次旅行放在祷告里,希望神带领自己的脚步。一个人拉着行李箱,从祥云出发,到大理下关转车,满心欢喜地坐上了开往怒江六库的第一班车,四个小时之后到达,再转车,天黑的时候到了福贡县。

当时住的地方就在江边,晚上的时候,能听到江水奔流的声音,“水浅的河喧哗,水深的河宁静”,看似它在缓缓流淌,实际上涛声咆哮。第二天,下着小雨,微型车在颠簸的山路中穿梭,一个小时,左右摇晃,之后步行,那时背部全湿,小腿发抖,向下俯瞰,宽阔的怒江细得像一条玉带,江边的房屋几乎看不见,只见一些白色的点在山间零散分布。

步行也是一小时,之后看到了三位传教士的坟墓,其中一个就是“阿子打”的,前面已有介绍,他们生前居住过的地方已不复存在,但是村里的人,只要听到这个名字,就会肃然起敬,尤其是那些上了年纪的人。与我同行的妮教师给我翻译了墙上的傈僳语,意思大概是:傈僳族人以前祭鬼,后来知道敬拜上帝,“阿子打”他们带来了和睦的福音,没有任何种族之分;她从国外带来了种子,带着年轻的妇女姊妹们,告诉她们如何生活、如何对待自己的丈夫;她还学习傈僳文字,编著傈僳语诗歌,藉着她我们得以认识耶稣基督,她向我们传讲福音,我们应当效法她。

云南怒江傈僳族是一个信仰原始宗教的民族,他们相信万物有灵,相信巫术,但是后来传教士去到那里传福音,很多人因此信奉上帝,怒江大峡谷也成为了有名的“福音谷”,在那些大大小小的村落里,尤其是在福贡县,能够看到醒目的“十字架”,因为福音,这群人不再抽烟酗酒,开始学习洗脸、洗脚,学习以握手的方式表达问候,记得在福贡的时候,当地人一看见你,就会热情地和你握手,以示友好,并且面带微笑,尽管很多人不会说汉语,只叽里咕噜地讲着你听不懂的傈僳语。

第二天,小雨依旧,十月初的时候,当地的人已经开始过感恩节了,牧师和传道人都要到各村里讲道。跟随着妮教师到了腊竹底教堂,在江边,那是一个很好的教堂,在山上的很多教堂都酷似简陋的仓库,却是当地最好的建筑,都是靠着信徒们的奉献建立起来的。那天,弟兄姊妹们几乎都穿着傈僳族服装,等崇拜开始时,姐妹们分为几组,每一组都边唱诗边跳舞。

《福音谷》的作者曾这样描写:“男人穿麻质长袍,妇女戴彩石串成的珠链,同样麻织的裙子,半数人没有鞋子。所有的男人和女人投入歌唱时所表现的热情与优雅,同他们胼手胝足的形象形成了一种对比。”从怒江回来后,同事看到傈僳族姐妹的舞蹈,称赞她们“真优雅”,据说,这是一个“会说话就会唱歌,会走路就会跳舞”的民族。

林茨曾这样感慨:“在这个欲壑难平、消费文化盛行的世界,牢记感恩,每日不忘祈祷,必定期高唱赞美诗的,竟为此以贫困著称的人民。”

在非常贫瘠、稀少、分散,并且遥远的山地,靠原始的种植方式,获得他们生活的全部所需。他们素食着大山的恩赐,那是很多现代人没有想象过的生活方式,那是一片原始却贫瘠无比的土地,是很多像我这样,尽管恋慕那里的纯朴民风,却没有勇气去那里生活的人所常常回想的世界。所以只能在大城市的一角,时不时地拿出在那里拍摄的照片,拿出写有“石月亮”的包包,翻出曾经写过的日记,想象一下在那里传福音的传教士的生活,就算自己再次回到了那片“人神共居的福地”。

去福贡,那是去年的事情了,回看林茨的书,他因着这片福音谷,看到了神的恩典,而耶稣在路加福音里也说:“天国在你们心里”,不是幻想中的桃花源才美,而是真的活在恩典中,尽管有挑战,但每一天都是新的,主的信实无比广大,在他的里面,像傈僳人一样,生活在哪里都没有埋怨,在偏僻的山谷,抑或像我一样,在繁华的都市,带着对神的信心前行,不断扩张自己的帐幕,那么,不只是在大峡谷,其实在哪里都是天堂,愿每个人心里都有一个神同在的“福音谷”。