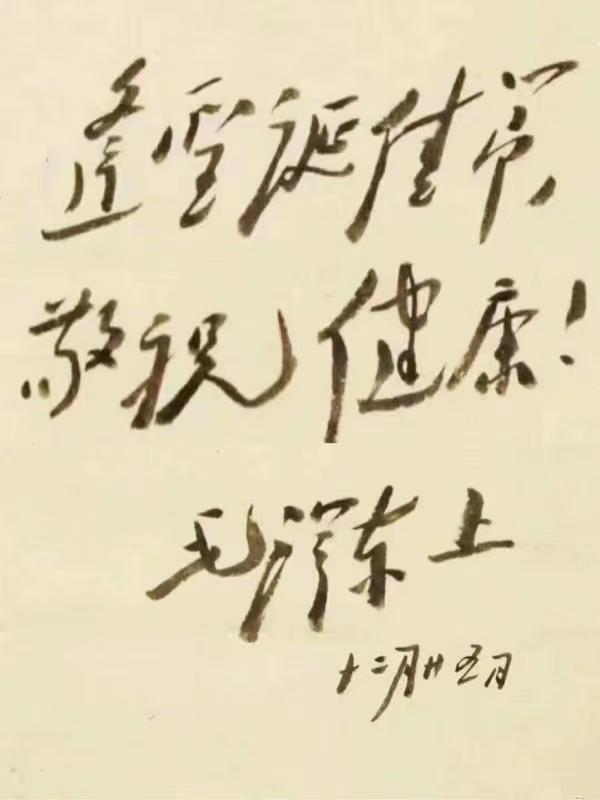

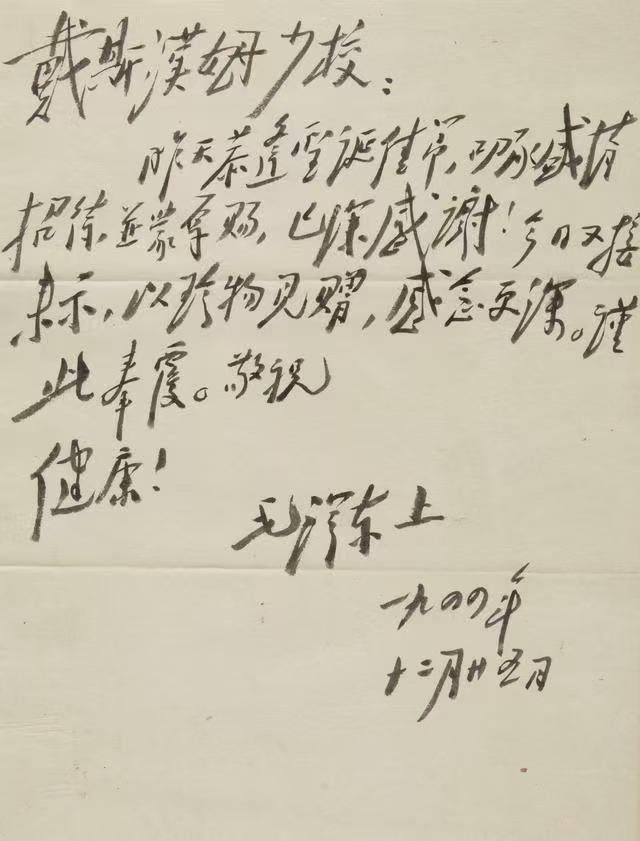

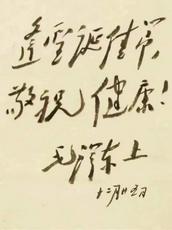

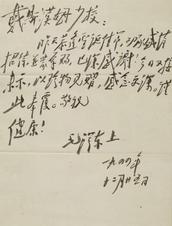

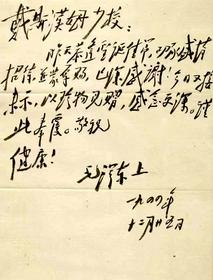

亲爱的读者,还记得1944年12月25日(即圣诞节),毛泽东主席写给美军驻延安观察组戴斯汉姆(Major W.A. Dexheime)的圣诞节贺信吗?

“昨天恭逢圣诞佳节,叨承盛情招待,并蒙厚赐,已深感谢!今日又接来示,以珍物见赠,感念更深。谨此奉复。敬祝

健康!

毛泽东上 一九四四年

十二月二十五日”

由此可见毛泽东主席对基督教的态度(宗教观)。毛泽东宗教观的核心在于“实事求是、尊重规律、团结多数、批判神学”。它既反对宗教虚无主义,也反对宗教至上主义;既强调宗教的文化功能,也警惕其政治风险。这种辩证、务实、群众路线的宗教治理思想,不仅在过去指导了中国宗教制度的平稳转型,也为新时代构建积极健康的宗教关系、推进国家治理体系和治理能力现代化提供了重要的历史参照和理论资源。

其实,我们看到的只是其中的一小部分。根据史料记载,作为无神论者的“教员”对于基督教认识早在他青年时期就已经逐渐地形成,直到建国后。我们今天就根据史料和文献来了解一下,其目的有三个方面:第一,从历史中知晓毛泽东的宗教观,包括他对我们基督教的态度;第二,能够了解中国共产党和政府对我们基督教的观点、政策;第三,进一步增强我们信仰的信心,进一步坚定基督教中国化的信心。

探讨“教员”的对基督教的观点,比如他是如何认识基督教的,他对待基督教的基本态度又是什么,他的基督教观的形成过程,他所处时代的基督教政策留下了怎样的“遗产”(包括成功的经验、失败的教训、遗留的问题等),既是历史的研究,也与我们认识和处理今天的基督教中国化和处理政教关系有着重要的相关。如果从更宽的视野来考察这些问题,对我们理解当今中国的信仰问题,以及马克思主义与中国传统文化的关系等问题,都不无裨益。

实际上,毛泽东无论是在青年时期,还是在成为中国共产党领导人后,都非常重视宗教问题,包括基督教。就像他自己所言:“不能因为我们是无神论就认为宗教不存在。世界上有那么多的人信教是个客观存在,应该加以研究。”

从湘江(青年毛泽东)到北京(夺取全国胜利)毛泽东对基督教的认识、思考、政策等,可谓基督教的“新中国”化,也是在社会主义制度下的一项创举。

抗战时期为团结宗教界人士,毛泽东策略性调整话语。1940年与基督教领袖吴耀宗谈话时提出"宗教是文化"的命题,承认宗教可能包含"被压迫人民反抗的记号"(如太平天国拜上帝教)。1945年《论联合政府》将"宗教信仰自由"写入政策,实质是将宗教纳入新民主主义"文化统一战线"。这种转变体现列宁"宗教是私事"原则的中国化运用——在革命阶段区分个人信仰(受保护)与宗教制度(可能反动),为1949年后"三自革新"运动埋下伏笔。

毛泽东是中国共产党、社会主义新中国的主要缔造者和领导人。他是如何认识基督教的?在领导中国革命和建设的过程中,他对待基督教的基本态度是什么?他认识和处理基督教问题的经验,对其后中共关于基督教的方针政策又有着怎样的影响?梳理和分析这些问题,对于我们理解当代中国语境下的基督教本土化,应该是有所裨益的。我们天天喊基督教中国化,可如果不了解老人家是如何看待基督教的,那就是有失偏颇了。

为此,笔者用了大量的时间,查阅了近三十本(篇)有关的著作、文章、历史资料和文献,撰写了大约23,500余字,耗时、费力,多次修稿、补充,现与各位分享。

第一篇 湘江问学:青年毛泽东的基督教阅读与思考

这里我们不妨首先来简单了解一下马克思主义的宗教观。

提到宗教,大多数人就会想到对宗教的“鸦片论”,其实马克思主义的宗教观本质不是“鸦片论”,关于这方面可参考笔者在福音时报关于《马克思、恩格斯与基督教和圣经(上)(下)》的文章。

马克思主义是新中国的主流意识形态,马克思主义对宗教持一种什么看法,将决定中国共产党和人民政府对待宗教的态度。而长期以来,有人一直将“宗教是人民的鸦片”当作是马克思主义宗教观的本质,在这种错误观念的影响下,宗教曾经一度受到不公平的待遇,尤其在“文革”的十年浩劫之中,对待宗教的态度更是左上加左,宗教更因此受尽了灾难,遭到毁灭性的摧残。作为中国基督教界的领袖,丁光训及其基督教的同工们自然要努力廓清马克思主义宗教观的本质,清除“鸦片论”的荼毒,为宗教争取合法性地位。

丁光训主教说:“马克思、恩格斯没有进到社会主义历史阶段,列宁也来不及很好地研究社会主义时期宗教问题。人民取得政权之后,宗教以及他的地位和作用有什么变化?……这是十分新颖的课题。”他指出,在社会主义之前的社会里,宗教的确曾经起到过类似鸦片的作用,许多宗教告诉教徒安于此生的贫时、痛苦和被压迫,告诫他们不要反抗和斗争,并相应地许诺给他们往生或来世的美好和幸福。“鸦片论”也不是马克思主义的独创,在马克思之前,霍尔巴赫、歌德、海涅、黑格尔、费尔巴哈、布鲁诺·鲍威尔、爱特迦·鲍威尔、摩西·海斯等等,如此众多的人物都讲过宗教发挥着“麻醉剂”“鸦片”之类作用的语句。如果马克思主义宗教观的本质和核心也是“鸦片论”的话,那么它和上述这些人物的宗教观还有什么不同呢?马克思主义宗教观的科学性和进步性还表现在哪里呢?据此,丁光训主教进一步指出,马克思主义宗教观是远比“鸦片论”更加科学和进步的宗教观,这主要体现在两个方面:

一方面是马克思主义认识到了宗教在剥削社会不仅发生过鸦片的麻醉人心的作用,更起到过号召人民揭竿而起反对暴政的作用。丁光训分别援引马克思和恩格斯的话加以佐证:马克思曾经指出,在英国,“克伦威尔和英国人民为了他们的资产阶级革命,就借用过《旧约圣经》中的语言、热情的幻想。”恩格斯说:“加尔文的宗教改革作了日内瓦、荷兰和苏格兰共和党人的旗帜,把荷兰从西班牙与德意志帝国手里解放出来,并为在美国进行的第二幕革命供给了意识形态的服装。”而且,丁光训还介绍说:“今天的第三世界国家的民族民主运动斗争有着相当一部分宗教信徒和宗教界人士支持、参加,甚至成为领袖。

另一方面,是当剥削阶级、剥削制度已经被消灭,革命已经过去,人民已经解放,建立了自己的政权以后,宗教“鸦片论”就更是无的放矢了,马克思主义宗教观理应向前发展。所以,丁光训主教非常赞同《关于我国社会主义时期宗教问题的基本观点和基本政策》,即中共中央一九八二年十九号文件中的宗教观点。他说“鸦片”一词在十九号文件中再也没有出现,这是中国共产党和政府摆脱教条主义、本本主义的束缚,从实际出发,发展马克思主义宗教观的重要表现。丁主教主张,在今天的社会主义新中国,宗教是社会主义建设事业的支持者和参与者,可以为社会主义建设事业做出很多贡献,诸如帮助提高人民的伦理道德水平、帮助开展医疗、教育、环保等各项工作,总之,宗教应该在社会主义中国发挥它积极的功能。

丁主教的见解真的是高屋建瓴。

历史说明,毛泽东重视宗教问题,他继承、捍卫和发展了马克思主义的宗教观,也为新中国的宗教法律法规和宗教政策奠定了理论基础。毛泽东提出:“世界三大宗教(耶稣教、回教、佛教)至今影响着广大人口,我们却没有知识,国内没有一个由马克思主义者领导的研究机构,没有一本可看的这方面的刊物。”为了加强宗教研究,毛泽东在与十世班禅谈话时阐明了自己的观点:“我赞成有些共产主义者研究各种宗教的经典,研究佛教、伊斯兰教、耶稣教等等的经典。因为这是个群众问题,群众有那么多人信教,我们要做群众工作,我们却不懂得宗教,只红不专。”

在民族地区,毛泽东将宗教问题转化为民族平等问题。1938年《论新阶段》提出"尊重回族人民的伊斯兰信仰",将宗教权利作为反对大汉族主义的核心内容。1951年《十七条协议》承认西藏"政教合一"现状,以"赎买"方式逐步改造(如1959年民主改革保留寺庙部分特权)。这种"宗教-民族"捆绑策略,实质是通过承认宗教的民族性来消解其政治性,为"民族区域自治"制度提供神学论证。

他一生博览群书,也阅读宗教方面的著作和文章。据他的图书管理员逢先知回忆,毛泽东对“代表中国几个佛教宗派的经典如《金刚经》、《六祖坛经》、《华严经》,以及研究这些经典的著述,都读过一些……基督教的《圣经》,他也读过”。

老人家读过圣经,这个可是在现有的历史书籍有记载的,不是凭空捏造的。

毛泽东认为,宗教与迷信是有区别的。在延安时,有一天毛泽东和卫士李银桥去散步。毛泽东说:“我们去看看寺庙,好吗?”李银桥说:“有什么看头,都是些迷信。”毛泽东当即批评道:“片面,片面,都是文化,懂吗?那是名胜古迹,是历史文化遗产。”

青年毛泽东与基督教有怎么样的关系呢?

早在毛泽东的青年时期就有不少关于基督教的论述。1913年下半年,他在湖南省立第四师范学校读书时,就在听课笔记《讲堂录》中写道:“某氏曰,吾观古之君子,有杀身亡家而不悔者矣。”“圣贤救世实有如此,如孔子(在陈匡),耶苏(磔死十字架),苏格拉底(以故毒死)。”这或许是现在可以查到的资料中,毛泽东最早提及基督教的文字。这里的“耶苏”就是主耶稣,因为当时的音译不同。

1915年8月,他在写给好友萧子升的信中,再次提及耶稣因传教被钉死之事,并认为“言不能因愆而废,犹食不能因噎而废也。况所言者未必愆,即愆矣,亦哲人之细事。基督以言而磔,关龙、比方以言而诛,自彼视之,曾不以愆而废”。翻译为现代汉语就是:“说话不能因为偶尔说错就停止说话,就像吃饭不能因为偶尔噎到就停止吃饭一样。何况所说的话未必就是错的,即便真的说错了,对有智慧的人来说也只是小事而已。基督因为说话而被钉在十字架上,关龙逄、比干因为说话而被杀害,但在他们自己看来,从未因为可能说错话就停止说话。”“教员”把耶稣与规劝夏桀的关龙逢、忠谏商纣的比干相提并论,未必恰当,但毛泽东主张言论自由、传教自由的态度,已经初现端倪。

1917年4月1日,毛泽东在《新青年》发表了《体育之研究》一文。

这是迄今为止发现的毛泽东公开发表的第一篇文章。文中,毛泽东反复强本文讨论的基督教,除个别地方指基督新教外,泛指广义的基督宗教。

他强调体育运动的重要性,并举例说:“孔子七十二而死,未闻其身体不健;释迦往来传道,死年亦高;耶苏不幸以冤死;至于摩诃末,左持经典,右执利剑,征压一世,此皆古之所谓圣人,而最大之思想家也。”将耶稣与孔子、释迦牟尼、穆罕默德统称为“圣人”“最大之思想家”,并说耶稣“不幸以冤死”,都可见青年毛泽东是读过圣经、是对基督教有较深的了解、对耶稣在人类社会发展史上重要地位的肯定。

四个多月后的1917年8月23日,毛泽东在致老师黎锦熙的信中,论及宇宙真理的问题,认为应先研究哲学、伦理学,“向大本大源处探讨”,并说孔子、孟子这样的圣人乃得大本者。圣人“执此以对付百纷,驾驭动静,举不能逃,而何谬巧哉?”【圣人“秉持这个(根本原则)来应对各种纷繁复杂的局面,掌控动态与静态的变化,所有事物的发展都无法脱离其掌控,又哪里需要什么虚妄的技巧呢?”】有意思的是,毛泽东在这段话后面,还特意用括号附注一句:“惟宗教家见众人以为神奇,则自神奇之,如耶苏、默哈穆德、释迦牟尼。”这里除了主耶稣基督以外,默罕默德是伊斯兰教的鼻祖、释迦牟尼佛教的鼻祖。从中不能看出,教员对三大宗教都是有较深的了解和研究的。

黎锦熙与毛泽东关系密切,毛泽东在湖南第一师范求学时,黎锦熙是其历史老师,二人亦师亦友,毛泽东曾称赞黎锦熙“弘通广大,最所佩服”,黎锦熙则保存了毛泽东的多封书信和文献毛泽东致黎锦熙的信,反映了他在青年时代对哲学、伦理学的格外重视。正因为如此,在他给黎锦熙的信中自然而然地论及基督教问题。这方面的一个重要材料,是毛泽东在1917年至1918年认真阅读了19 世纪末德国新康德主义哲学家泡尔生(Friedrich Paulsen)的伦理学著作《伦理学原理》。青年毛泽东在湖南第一师范求学期间,他的恩师杨昌济先生曾以这本书作为 “修身” 课的教材。毛泽东对该书进行了深入研读,全文不过十万字左右,而他的读书批注则多达一万二千多字。在批注中,毛泽东继承中国古代对立统一思想,汲取泡尔生伦理学的积极内容,主张以事实论善恶辨是非,强调伦理道德重在实践,坚持知行相统一且写下了较多批注,其中就有不少关于该书涉及基督教内容的毛氏之见。比如,泡尔生言及道德随时代而不同时,说自己“读中世史,见基督教徒之仇异教也,常捕异教徒及巫觋之属而榜掠之,甚者杀之焚之,则无不极口诋者”。他认为:“夫淫刑以逞,诚蛮野矣。然在蛮野之时代,用蛮野之刑法,未为不可。且驱蛮野而进文明,或亦不可无此作用。向使无往昔酷虐之刑法,则中世都市,或未必能跻于今日复杂生活之社会也。”对这段倾向性很强的评论,毛泽东在批注中表示赞同,写道:“道德与时代俱异,而仍不失其为道德。”“道德因社会而异,因人而异。”

又如,泡尔生在书中谈道“基督破安息日之禁,废断食之制”,使“守旧者大惧,务保守其畴昔之规则,则遂与基督鏖战而杀之”。他强调指出:“基督虽备尝艰苦,以身为牺牲,而其道卒占胜算,由其笃信建立慈爱新国为天命之说也。”对此,毛泽东在批注中亦充满感情地说:“此真能抽出古今诸杀身成仁之豪杰心事。”实为对一切敢于撕破历史暗夜者的礼赞。这种跨越时空的精神共振证明:真正的变革者,无论手握十字架还是钢笔,其灵魂底色皆是对人类枷锁的决绝反抗与对光明世界的赤诚信仰。泡尔生所述基督突破旧规、建立新教的精神,与毛泽东批注中流露的强烈共鸣,深刻揭示了变革者与守旧势力的永恒斗争。不同时代。不同国籍的他们,在冥冥之中产生了历史与思想的碰撞,其实暗合毛泽东后来对封建势力的批判。这种"新旧斗争"的叙事框架深刻影响了青年毛泽东的革命史观。当旧秩序以暴力维护腐朽时,新世界的胎动已不可阻挡。

好,由于本文篇幅较大,为了方便阅读,分为四次发表,今天我们暂时分享到这里,敬请关注后续文章。

(本文作者为福音时报特约撰稿人)