辽宁作为东北地区在日寇统治下的伪满洲国的重灾区,饱受蹂躏和践踏,长达十四年。但是,辽宁的军民反抗日寇侵略的斗争,从来没有停止过,这其中也包括爱国爱教的基督徒。今天我们就来做一简要的分享。

一、大连基督徒孙文凯参加抗日团体“放火团”

在抗日战争时期大连有一个著名的抗日爱国组织:“放火团”,这个“放火团”,曾被中央电视台拍成电视剧播放。“放火团”是当时中国民众的称呼,实际叫做抗日谋略团,俗称“抗日放火团”,又称“国际情报组”、“国际工作班”、“国际特科”、“红军后防别动队”等。它是30年代苏联红军参谋部领导的一个以破坏日本占领区的军事设施和烧毁日军后方战略物资为目标的国际性反法西斯组织,其影响很大。

抗日谋略团的总部设在上海,活动重心在大连,活动范围包括安东(丹东)、奉天(沈阳)、天津、北京、唐山、青岛等地。1941年2月6日的《大连日日新闻》(日文)报道:抗日谋略团“还进一步企图向满洲、中国的重要地区及朝鲜、日本国内的重要城市加强和扩展,其潜在势力,逐步地断然地对这些地方的重要设施实行破坏,以折乱日本后方,使其势力衰减,进而消耗日军的战斗力。”事实上,抗日谋略团对这些地方的“扩展”,不只是“企图”,而是已在日本的长奇、神户、大阪等城市进行了活动。

据1941年11月日本关东军参谋本部在《国际工作班的概况日文)中的统计,抗日谋略团从1935年6月开始对日本在华军事目标进行放火、爆破等谋略破坏活动,至1940年6月被破获。在5年间里,它成功地在大连放火57次,在天津放火10次,爆破铁路6次,在北平爆破铁路1次,在青火3次,总计78次。这些谋略破坏活动,成为30年代中期至代初日军在华后方基地遭受到的最严重的打击,日寇总计损失约3500万日元,相当于日军两个师团一年的军费,削弱了日本军事力量,沉重打击了日寇。

“放火团”的成员面向大众,最初是由地区负责人在本地发展,分为基本工作员和工作员两种。基本工作员具有发展组织和执行谋略目标的双重职责;工作员只负责执行谋略目标(对日本军事战略设施实行放火、爆破),不负责组织发展工作。其人选是具有抗日思想,易接近谋略目标,便于执行谋略任务的人。其职业构成,几乎包括了当时社会各行各业,如苦力、商人、常佣工、散工、火夫、门卫、船员、马车夫、裁缝、修靴工、教师、大学生、铁路工人、饭店主、杂役、传教士、基督徒、军人等;其基本成份是大连工人,约占其人员总数的70%。多为中国、朝鲜爱国青年,经过苏联秘密训练,掌握爆破、化学放火、电台联络等技能,而当时大连一个教会的信徒孙文凯(又作孙文楷)就是其中一位骨干成员。

有关孙文凯弟兄的情况不详细,大连的牧长中有人知道他的名字,也知道他是当年“放火团”的成员,后来为国捐躯。

我查考大连的有关历史档案资料得知日寇对放火团是非常仇恨的。日本法西斯对被捕的抗日谋略团工作员及其关联者不分男女老幼一律施以灭绝人性的严刑拷打。如灌凉水、吊刑、压杠子、过电,用棕绳头、皮鞭子、胶皮管子抽打,用竹板子、镐把、桌子腿硬打,用铁筷子、香烟头、香火烧肌肤,用猪鬃探马眼(尿道)等等。遭种种酷刑的人,轻者面目全非,重者死亡。其中,日本惯用的灌凉水极为残酷。关东州厅警察部监所和大连的各个警察署都设有灌凉水的小屋子。每次审讯时,先用胶皮管子、皮鞭子拷打,然后将人拖到小屋子里,把衣服剥去,按倒在离地面半尺高的凳子上,捆住四肢,把一个上部月牙形的方木盒套在人头上,用水龙管子往木盒里灌水。木盒里的水漫过人的面部,人一动就呛水,被灌得小肚子涨起,打手们就用脚踩在受刑者小肚子上,把水压出来。受刑人口鼻出血,两三天吃不下饭,大都落下胃病或肺病。在被捕的155人中,百分之百遭受酷刑,18人被打死。于守安、赵锦江、卢炳义、张寿仁、王进臣、王世安、刘文禄被大连警察署毒打致死。王艺兰、徐高氏被沙河口警察署毒打致死,唐中选被甘井子警察署毒打致死,邵寿仁、李顺宾被水上警察署毒打致死。吴成江、马忠佐因受刑过重于1942年五、六月间死于岭前监狱,傅金山、赵化民、王芝盛、黄李氏、孙中桂等人因受刑过重,被释放后不久死去。

在日本法西斯的严刑拷打下,除赵国文等几个软骨头支撑不住出卖了同志外,于守安、邹立升、高绪慎、秋世显、姬守先等大多数抗日谋略团工作员英勇抗敌,守口如瓶,大义凛然,宁死不屈。

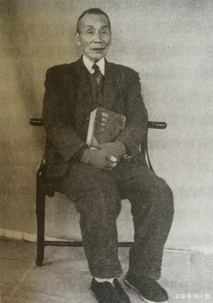

1939年5月2日对日本军需物资放火的抗日谋略团工作员、基督徒孙文凯被捕后,日本审判官问他:你对自己的行为怎样认识?他理直气壮地回答:“我是中国人,应该这样做!”气得日本法官以“他无悔过之意”,判处他死刑。他参加抗日谋略团时间较晚,放火次数不多。法庭为他安排的律师五十村贞俊也认为对他量刑“过分”,判决“欠妥”。 关东地方法院院长中里龙在宣判之后,特别提到“判死刑的犯罪,最轻的是孙文凯,但是也得判他死刑”,原因是他“藐视法庭”。

1942年3月15日,关系地方法院开庭,宜布判决,对能守先、黄振林、赵国文、秋世显、部立升、黄振先、王有佐、买诚江、李化构、孙文凯、高绪慎、孙玉成等12人,以“对军需品及其他物资实施数业,并对铁道实行破坏”为罪名,判处死刑。

就义前夜,同狱的基督徒听见他低声背诵《诗篇》46 篇:“ 神是我们的避难所,是我们的力量,是我们在患难中随时的帮助!”

据有的学者介绍:大连“抗日放火团”当中还有几位是从丹东基督教“三育”学校来的基督徒。他们的爱国行为,不仅以极低成本重创了日军的战争机器,更在日军自诩“无风地带”的大连点燃了抗日怒火,成为东北抗战史上极具代表性的隐蔽战线力量。他们的行动被誉为“天火惩罚”,至今在大连旅顺日俄监狱旧址博物馆《地狱烈火》展览中被纪念。

孙文凯有可能不是平信徒,而是牧师,有人说他是白天在教堂,晚上去参加抗日活动,也有资料显示他是一位朝鲜族牧师。因为有的史料记载在日寇“关东州地方法院”的法庭上,日本审判官问他:“你身为牧师,不好好传教,却来放火,知罪吗?”孙文凯昂然回答:“我是中国人,应该这样做!”当年大连有的老信徒口耳相传一句话:“孙牧师说,传福音是救人灵魂,烧军火是救民族性命,两者并不矛盾。”关于孙文凯烈士,大连的基督徒有的知道他是基督徒,但可惜的是资料不全。这是笔者费了挺大的力气,才收集到的一点点资料。让我们记住这位可敬的弟兄:孙文凯。

二、辽宁基督徒对日的激烈反抗

(1)“九一八”之后,辽宁地区的英美系基督教会通过分发小册子、布道时插入隐晦的抗日口号,如“国耻纪念日”“我是中国人”,其中常出现 “不承认日满”等“反满”词句,还出版、印刷月刊报纸(长春市政协文史委员会编著,《长春文史资料》,1988年第4辑,第40页)等方式,暗中激发信徒的民族意识。部分传教士甚至将圣经中的“出埃及记”隐喻为对殖民统治的抵抗。而且,在庆祝伪满洲国“国庆”日的时候,基督新教和天主教都没有参加。因此,日寇认为这是中国基督教包括天主教反“满”抗日的行为。

(2)1936年,辽宁某基督教医院秘密救治受伤的东北抗日联军成员,并通过教会渠道传递日军动向情报;沈阳的教会曾通过国际渠道向西方媒体揭露日军暴行,部分传教士甚至参与营救抗日军官,如教导总队参谋长邱清泉被藏匿于教会建筑内;1943年,参与国联证据提交的奉会成员多数被捕,刘仲宜等人在狱中遭受电刑、灌辣椒水等酷刑,仍坚持宣称“为真理作证”。部分成员在抗战胜利前被处决。(参阅:奉天基督教青年会档案、伪满宗教管制文件、国联调查记录)

(3)抵制奴化教育。许多基督教教会学校拒绝完全采用日伪教材,部分教师私下教授中国历史与文化。1938年,沈阳一所基督教中学因组织学生秘密传唱《义勇军进行曲》遭日军查封,多名师生被捕。

1942年1月22日,辽宁铁岭市市长徐渐久在铁岭市公立银冈女子国民优级学校对一百多名中国人教员的讲话中说:“在建国神庙里祭祀日本的天照大神,这就如同是把老张家的祖先让老李家去祭祀。”由于这一讲话,因此徐渐久被日本宪兵队逮捕后,以所谓“不敬罪”判处7年有期徒刑。(1942年4月28日,关宪高第263号,关东宪兵队司令官原守《关于铁岭市长危险讲话》原件存公安部档案馆。)

(4)基督教传道人为李顿调查团提供日寇侵略证据。1935年10月12日,日本警务局宪兵队对辽宁沈阳基督教发起突袭,32名基督徒被捕。他们大部分为教会上层人士,包括东北大会宗教教育干事高光达、长春长老会牧师胡成国,东北大会总干事庄振声、沈阳关西教会牧师刘国华、基督教青年会会员刘促宜、基督教盛京施医院医生毕天民、刘促明、李学濂、于光元、刘同伦、王俊、高文翰等。但也有一些基层基督徒,如神学院学生张尚民、牛光朴,女学生刘爱光及医院女护士等。此外,宪兵队还拘捕了英美烟草公司和沈阳的上海银行的一些雇员。就在沈阳基督徒被捕的同时,长春、吉林、锦县(现在的辽宁省锦州市凌海)也有数名信徒被检举,接下来三周又有20多人被捕,至1935年年底被捕者达61人,除英国所属教会基督徒外,余者大都是英属公司雇员。

日伪政权为何在此时突然对基督教采取行动呢?《教务杂志》在报道此事时指出,“这些被捕者都没有反政府行为,这次逮捕的唯一目标似乎是恐吓被捕者所在地的所有成员保持沉默,使这些被捕者尽可能地保守更多信息。”此评论十分耐人寻味,日伪政权究竟担心基督徒说出何种信息呢?追根溯源,这次逮捕行动要从李顿调查团说起。1932年,国际联盟派出以英国爵士李顿为首的调查团赴中国东北,以便对中日冲突的性质做出判断。李顿调查团的到来给国人以很大的幻想,东北社会各界人士冒着生命危险向调查团提供证据,具有强烈爱国心的基督徒也不甘人后。代表团入住沈阳大和饭店时,曾收到以反对建立伪满洲国为内容的500余封信函,据传道人柳兆卿回忆,这些英文信的作者是沈阳医学院、神学院、施医院、青年会、文会高中、坤光女校等各教会机构的基督徒。辽阳牧师李锡元还拾到一些炸弹片,作为日本8架飞机轰炸辽阳小北河镇暴行的证据,设法送到调查团处。此事得到西方传教士的证实,一位外国教会医生在1935年11月写给母国差会的信中称,当时每个被捕者被讯问的第一句话就是“你向李顿调查团提供过证据吗?”日本人对此事恨之入骨,一直耿耿于怀,只是当时迫于舆论尚未动手,故1935年的大逮捕可谓蓄谋已久。

李廷魁是沈阳基督教长老会牧师,因拒绝参拜神社,于1941年被宪兵队逮捕,教堂被查封(详见《东北基督教文史资料》第二辑,1987年)。另据日本学者山本有造在《日本帝国主义与满洲》中指出,伪满时期东北约百分之三十的教堂因抵制神社参拜被迫关闭。另一位王彼得牧师在1948年的报告中也说:“太平洋战争勃发后,我大会内苏爱两差会同工尽作阶下囚,拘羁半载,遣送回国。于是华籍领袖,乃独负艰巨,成立临时措置委员会。为应付现实,请日本基督教会牧师石川四郎为总干事,颇得相当助力,经彼多方奔走,教会产业始得保守,未被没收。”(参见孙鹏翕:《日本帝国主义在伪满洲怎样利用基督教为其侵略政策服务》《辽宁文史资料》第7辑第116页)

(5)神学院学生张尚民和牛光仆发起的“一文钱运动”。这个运动号召每人每天节约一文钱,积攒起来资助两名辍学的学生读书。日本人查知后一口咬定这是“政治事件”,是共产党抗日组织募集资金给八路军买武器药品、协助武装抗日,两人遂遭逮捕。后来宪兵队又逮捕了女学生刘爱光并严刑逼供。再如日本人认为某些基督徒持与日伪政权不合作的态度,必须予以纠正。经历此事的牧师事后回忆称,当时沈阳西关教会的刘国华十分仇视日本人,他不许自己的孩子唱伪满洲国国歌,这一行为体现了他对伪满洲国“合法性”的否认,以及对日本殖民统治的反抗。这种行为在当时是非常危险的,因为日伪当局对任何反日行为都采取严厉的镇压措施。他还拒绝日本教会讲道的邀请。有一次被迫与日本人合影留念,当拍照时他突然低头,照了一张看不到脸的照片,因此为日人嫉恨而被捕。而盛京施医院的医生,据说平时经常自称是中国人而非伪满洲国人,从而引起日伪特务的警觉,故而大批被捕。

“我是中国人,应该这样做!”时序轮转,又至 “九三” 抗日战争胜利纪念日前夕,空气中弥漫着对历史的深切缅怀与对和平的珍视。当我们拂去岁月的尘埃,回望那段山河破碎、烽火连天的艰难岁月,总会被无数挺身而出的身影所震撼,其中便包括那些爱国爱教的基督徒们。

他们或许没有留下惊天动地的宏篇叙事,他们的事迹散落在战火纷飞的各个角落,如同夜空中闪烁的星点,看似微小,汇聚起来却足以照亮民族抗争的征程。在华北平原的村落里,有基督徒牧师冒着生命危险,将教堂改造成临时难民营,为流离失所的同胞提供栖身之所,用圣经里的仁爱精神抚慰伤者的心灵,同时悄悄为抗日游击队传递情报;在上海的租界边缘,有教会学校的师生们,拒绝日寇的奴化教育,在课堂上偷偷讲授民族英雄的故事,用歌声传递着不屈的信念,甚至有人毅然放下书本,穿上军装奔赴战场;在西南的深山里,教会医院的医护人员们,不分信仰、不分党派,全力救治从前线转运来的伤员,他们手中的手术刀与十字架同样坚定,在救死扶伤中践行着对信仰的坚守和对国家的赤诚。 这些事迹或许只是波澜壮阔的抗战史诗中的沧海一粟,但每一个细节都闪耀着动人的光芒。它们清晰地向我们昭示:在国家危难之际,基督徒从未置身事外。他们深爱着自己的信仰,更深深眷恋着这片养育他们的土地。为了守护心中的信仰不受侵略者的亵渎,为了捍卫国家的尊严与荣誉,他们展现出了超乎寻常的勇气 —— 面对日寇的威逼利诱,他们不曾低下高贵的头颅;面对生与死的抉择,他们甘愿以血肉之躯筑起防线,用 “舍命也不屈不挠” 的壮举,诠释了信仰与爱国情怀的深刻交融,成为民族抗争史上不可磨灭的一笔。作为基督徒,我们要热爱和平、铭记历史,同时也要效法先贤,积极融入所处的社会,践行基督信仰,坚持基督教中国化,成为时代的祝福。

持守信仰抗日酋,舍命为国不低头。

我以我血荐轩辕,不废江河万古流。

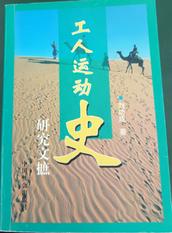

(本文作者为福音时报特约撰稿人)