本色教会的培育虽需西方文化的滋养,更离不开中国文化的灌溉。中国信徒应当深入中国文化的各领域,去了解它的精髓,以便找出其与基督教之间的接触点。赵紫宸在本色化融通中找到了切实的进路:在他看来,基督教与中国文化融通的首要步骤,是先找到它们各自的精髓(或“本质”),再将基督教的本质与中国传统文化的本质进行生命层面的融合,如此方能完成基督教的本色化。

那么,他在中国传统文化中找到的文化精髓又是什么呢?他列出了四种倾向,分别是中国文化的“自然经验”“伦理观念”“生活艺术”及其“神秘哲学”。

1、自然经验

中国文化的第一种有力倾向,是其“天人合一”的自然经验。虽然早在远古时期,中国人所信奉的“天”未必只是一种真理原则,但由于他们在对大自然的认识上存在根本性缺陷,这一概念在宗教上的意味被逐渐削弱,最终甚至沦为无神的境地。于是,“天”对人性的圣化只能停留在道德启发的层面,其所谓“天命”完全内蕴于人的“良知”,对“天道”的追寻实际上成了对“自性”的觉悟。然而,“自性”本身并非道德的根源,它的挺立必须依赖“天道”的供给,于是“法自然”便理所当然地成为人们追求的至高点。中国文化的式微,根源正在于这种结构性障碍;而此种障碍,唯有基督教的人格神信仰方能彻底更新。

2、伦理观念

如果说西方文化侧重“智性”,那么中国文化便以“伦理”为核心。这种特质主要源于自然经济的社会结构与血缘关系的宗法制度,于是“孝”便成了众伦理乃至宗教的根源。当然,以“孝道”涵盖所有伦常并非毫无缺漏,因此需要基督教加以补足;只是在融合过程中,必须审慎处理某些重要分歧。

3、生活艺术

中国文化以宗教为生命,以伦理为主体,以艺术为表显,因而带有浓厚的人文主义色彩,具体表现为“仁义”“礼乐”。如何处理人与人的关系,以达致“义”的标准?关键在于调节人的性情,使喜怒哀乐能以适中,这就需要“乐”的滋养与“礼”的规范。然而,在种种因素作用下,“礼制”亦浮现出诸多负面影响,因此必须予以更新;如何使基督教在“礼制”框架内与中国文化相契合,则是更为实际的挑战。

4、神秘哲学

中国文化的显著特征乃在它独特的认识论及其所蕴涵的神秘性,此种看法即便不能为现代学者所认同,其重要性亦是毋庸置疑的。而它的性质究竟为何,则要视其所属文化的特征而定了。无论如何,此种经验与基督教是十分相近的,虽然其真正的融通需要更进一步的剖析与对话。

引注:

赵紫宸,《中华基督教的国际问题》《赵紫宸文集第三卷》。

赵紫宸,《万方朝圣录》《赵紫宸文集第三卷》。

赵紫宸,《我对于创造中国基督教会的几个意见》《赵紫宸文集第三卷》。

赵紫宸,《关于“一个宣教士思想的演变”之讨论的一封信》《赵紫宸文集第三卷》。

赵紫宸,《基督教与中国文化》《赵紫宸文集第三卷》。

梁家麟,《吴耀宗三论》,香港:建道神学院,1996。

赵紫宸,《基督教进解》《赵紫宸文集第二卷》。

何世明,《从基督教看中国孝道》,北京:宗教文化出版社,1999。

何世明,《融贯神学与儒家思想》,北京:宗教文化出版社,1999。

何世明,《中国文化中之有神论与无神论》,北京:宗教文化出版社,1999。

何世明,《基督教与儒学对谈》,北京:宗教文化出版社,1999。

王秀梅译注,《诗经》,北京:中华书局,2006。

慕平译注,《尚书》,北京:中华书局,2009。

郭或译注,《周易》,北京:中华书局,2006。

赵紫宸,《研究儒家属于宗教部分的材料》《赵紫宸文集第三卷》。

赵紫宸,《基督教与中国文化》《赵紫宸文集第三卷》。

廬龙光主编,《中国基督教与中国文化的相遇》,香港:中文大学崇基学院,2001。

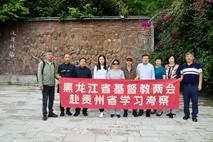

注:本文为特约/自由撰稿人文章,作者系浙江一名传道人,文中观点代表作者立场,供读者参考,福音时报保持中立。欢迎各位读者留言评论交流!