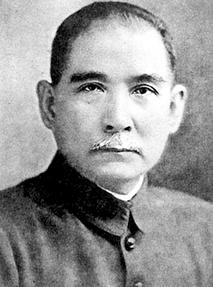

提起孙中山先生,国人人人皆知,称他为国父。可是关于孙中山先生的基督教信仰知道的人不多,而且在现在的所有文献中很难找到这方面的文字记载。

我们今天就根据史料来了解一下孙中山先生的基督教信仰。这里我们不谈孙中山先生的自然状况,比如籍贯、生平简略等,而专门分享他的基督教信仰。

这篇文章比较长,有六千多字。容我慢慢道来,您耐着性子慢慢看。

中山先生他从小就受着基督教思想的熏陶,获得了基督教革命的精神,做成他一生牺牲奋斗的原动力量。不信,我们可以看一看他的生平。

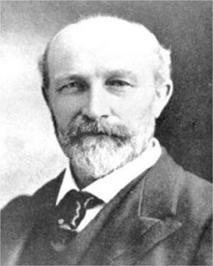

对于孙中山与基督教的关系,一般替他写传记的人,都把它隐讳。只有一位孙中山先生的顾问、美国朋友林百克(Paul Myron Linebarger,1871—1939)不避讳地讲述了孙中山的基督信仰。林百克又译作莱因巴格,别名保罗·迈伦·温特沃思,他与辛亥革命的多位领导人关系密切,1912年开始任孙中山的顾问。林百克与孙中山的关系非常密切,他不仅是孙中山的法律顾问,还是孙中山的挚友和追随者。林百克从1912年开始担任孙中山的顾问,一直追随孙中山长达十五年之久。他为孙中山处理了许多法律事务,包括在中国、美国和其他国家的法庭上的事务。1918年他开始在上海会审公廨及美国领事法庭执律师业,并努力促成工部局华人顾问委员会的设立。1928年任南京国民政府顾问。后执律师业务。著有《欧战时中国的机会》、《孙逸仙与中华民国》等书。他写了一本《孙逸仙传记》,这些作品不仅记录了孙中山的生平和革命活动,还向世界宣传了孙中山的思想和理念。

林百克与孙中山的关系不仅仅是工作上的合作,他们之间还存在着深厚的友谊。孙中山曾亲笔书赠“天下为公”横幅给林百克,这表明孙中山对林百克的高度认可和信任。

林百克在《孙逸仙传记》中把他一生的宗教生活毫无忌讳地述说出来。从这本书里我们大略可以知道,孙中山个人的宗教生活与他所领导的革命,不无密切的关系。当他在14岁那年(1879年),跟着他的哥哥德彰离开了生长的广东翠亨家乡,到夏威夷火奴鲁鲁(檀香山)去的时候,就进入了一个基督教的学校:意奥兰尼学校(Iolani School),这是一所由英国基督教圣公会创办于1862年、夏威夷历史上最早的一所学校。中山先生在那里读了三年书。后来又入了香港的皇家学校,在香港由公理会喜嘉理(C.R. Hager)牧师正式施洗洗,成为基督徒。这年他18岁(1883年)。他写在基督徒册籍上名字叫孙日新,因为广东音“日新”与“逸仙”是同音的。

他为什么不写“逸仙”而写“日新”?我们不能知道其中的原因,大约的推想起来,或者是因为家庭不赞成的缘故。他的哥哥是反对的,因为那时候的读书费用,是由他的哥哥供给的,而且费用是比较高昂的。他在香港成为基督徒的事,被他哥哥知道了,就写信给他,叫他与基督教断绝关系,否则不再予以经济上的援助。可是他的志向并不因此动摇,他哥哥没法,只好叫他回檀香山,说有业务相托。到了檀岛,他哥哥迫胁禁阻,且不给一钱。当时在侨居的信徒中,有人见他热心基督教信仰,就资助他回国学习传道,后来他弃传道而习医,原来想借行医以传道的。从“博济医院”毕业后,在澳门设立了医院,便开始进行他的革命工作了。

他从信基督教以后,对于耶稣的牺牲精神,不但一天天地了解,而且生活变成基督化了。一本《圣经》,便做了他终身行事的法规,且有着虔诚的信仰。林百克在《孙逸仙传记》第三十三章里有一段话说:他当耶稣教是文化的法规,他把中国文化同耶教国文化比较,看出中国没有一种进步的宗教的害处。他看见耶教与近代文化一同往前进的……因为他亲见耶教有实现的成功,他才信服。他看见耶教训练个人,增加他的力量,减少他的弱点。”

中山先生在那年回到家乡,曾经毁坏了翠亨村上万人崇拜的北帝神像,便引起了大众的咒诅,他们骂他:“这个疯孩子,都是外国教育使得这样的;这种亵渎神道的举动,只有洋人教得出来。”他的父亲因此也生了气,叫他离开了家乡。但是他还是拿着一本《圣经》,在一个小的油灯边静静地念着。林百克又记着说:他这个时候,出神地想……也觉得他已属于耶稣的更新更好的生命。他已觉得他是新中国的一分子。这个神像的碎木,和乡民反对的声浪,为什么缘故?因为他们不懂得耶稣生死的道理。要使中国人知道耶稣牺牲的道理,不是三言两语所能尽的。第一,必须使民众的经济情形提高,教育的地位于是也可以增高,他们就可以知道耶稣救世的道理了……耶稣是爱与和平的救主。

这个时候,他已经深植了耶稣的牺牲无畏的精神,所以后来能够本着这种精神,始终不变,做他革命的事业。当他在31岁(1896)那一年,在英国遇到一次非常的危险,就是历史上有名的“伦敦被难”的一件事。全是靠着他的基督教信仰与他的宗教关系而脱险的。他被人诱到中国使馆去,被中国驻英公使龚照瑷密囚起来;那一天正是礼拜天,在将赴礼拜堂的途中发生的。他既被禁在使馆之中,外面的一切也没法知道。使馆中正布置着怎样把他秘密运回中国,一切都预备好了,时间很急迫了,在这千钧一发、万无生望的时候,凭着他那虔诚的信仰,用诚恳的祷告,得着上帝之助,借手于他的老师康德黎(James Cantlie)而得脱于难。

我们看康德黎所著的《孙逸仙及中国之觉悟》(Sun Yen Sen and theAwakening of China)一书以及他亲手写给香港道济会堂区凤墀长老的一封信,就可以知道他的基督宗教信仰。现在把这一封信抄录在下面:

启者,弟被诱擒于伦敦,牢于清使馆,十有余日。拟将弟捆绑乘夜下船,私运出境,船已赁,惟候机宜。初,六七日内无人知觉,弟身在牢中,自分必死,无再生之望。穷则呼天,痛痒则呼父母,人之情也;弟此时惟有痛心忏悔,恳切祈祷而已。一连六七日之夜,不绝祈祷,愈祈愈切,至第七日,心中忽然安慰,全无忧色,不期然而然,自云此祈祷有应,蒙神施恩矣。然究在牢中,生死关头,尽在能传消息于外与否耳。但日夜三四人看守,窗户俱闭,严密异常,惟有洋役二人,日入房中一二次,递传食物各件。前已托之传书,已为所卖,将书与衙内之人,密事俱俾之,防范更为加密。而可为传消息者,终必赖其人;今既蒙上帝施恩,接我祈祷,使我安慰,当必能感动其人,使肯为我传书。次早,他入房中,适防守偶疏,得乘间与他关说,果得允肯。然此时笔墨纸料,俱被搜去,幸前时将名帖写定数言,未曾搜出,即交与传出外,与简地利(按即康德黎)万臣二师。他等一闻此事,着力异常,即报捕房,即禀外部。初时尚无人信,捕房以此二人为癫狂者,使馆全推并无其事。他等初一二日,自出暗差,自出防守,恐溜夜运往别处。初报馆亦不甚信,迨后彼二人力证其事之不诬,报馆始为传扬,而全国震动,欧洲震动,天下各国亦然;想香港当时亦必传扬其事。伦敦几乎鼓噪,有街坊欲号召人拆平清使衙门者,沙侯行文着即释放;不然,则将使臣人等逐出英境。使馆始惧而放我。此十余日间,使馆与北京电报来往不绝,我数十斤肉,任彼千方百计而谋耳。幸天心有意,人谋不臧,虽清虏阴谋,终无我何,适足以扬其无道残暴而已,虏朝之名,从兹丧尽矣。弟现拟暂住数月,以交此间贤豪。弟遭大故,如荡子还家,亡羊复获,此皆天父大恩。敬望先生进之以道,常赐教言,俾从神道而入治道,则弟幸甚!苍生幸甚!

由此可见,中山先生对清政府囚禁以后,他是靠着祷告和老师的帮助脱险的。

中山先生又写过一本《伦敦被难记》的书,这本书详细记录了他在伦敦被绑架的事件,以及他如何逃脱的经历。但在这一封信里,已经可以包括伦敦被难的大概情形了。他这次能在万分危险中靠主得胜、获得释放,正如死里复活一样,全靠康德黎营救的力量。这位康德黎先生(James Cantlie,1851—1926),英国人,是一位著名的外科医生和医学教育家,1887年,孙中山先生进入香港西医书院学习,成为康德黎的学生。康德黎对孙中山先生的才华和品质十分赏识,两人建立了深厚的师生情谊。1921年,康德黎与谢里登·琼斯合著了《孙中山与中国的觉醒》,详细记录了孙中山的革命活动和中国近代历史的变迁。这本书成为研究孙中山和中国革命的重要资料。孙中山先生毕业后,康德黎还曾多次前往澳门指导孙中山先生行医。在孙中山先生去世的时候,他还健在。当旅英华人开追悼会时,曾经到会,涕泪沾襟,挽词中有这么几句话:孙先生革命的抱负,及由此抱负所产生的辛心苦行,百折不磨,大有耶稣救世的精神。

在这封短短的信里,充满着基督教的信仰,他怎样在危急的时候恳切地祈祷,从祈祷中怎样得到内心的安慰。在万无生望的当中,竟会脱出危险而安然无事,觉得是上帝的特别施恩,因而始终不忘他“从神道而入治道”的使命。(再看这位英国人侍者哥罗,怎肯为一个外国的犯人传递消息:当孙中山与他说的时候,曾经说“我是一个基督徒,将为基督而受难”,因此得了感动。并不接受给他的酬报,把孙中山送他的金钱,交还给康德黎夫人,可见这位侍者,完全出于一种基督徒的侠义与同情。)及至得到康德黎的回信,知道有重生的希望,挥泪而感谢上帝。中山先生虽然以后很少谈到基督教,没有可以传福音,但他的生平却处处表现出他是“以耶稣之心为心”的。林百克所以说:中山虽然不大谈论宗教,但是他是以使所有的善人都做弟兄为心的耶稣主义者;他是个全人类都是弟兄的耶稣主义者。

这结论实是确切不移,我们看他所倡导的三民主义,更是充满着耶稣的博爱精神。记者在民国十五年曾经写过一篇《孙文主义与耶稣主义》的短文,把民族、民权、民生的含义与耶稣所主张的自由、平等、博爱互相比较。民国时期著名的基督教文字传道人、有“基督笔兵”和“卫道明星”之美誉的张亦镜先生也在《真光杂志》第二十七卷十号里详细地比较过,并且列一个表做结论:基督教义:自由、平等、博爱;三民主义:民族、民权、民生。

在这里我们不需要详细地重提,我们可以肯定地说,中山先生的革命精神,完全出发于耶稣的救世精神而来,这在平心静气加一番研究的人,决不会说是穿凿附会的。

中山先生1925年3月12日午前病卒于北京铁狮子胡同行辕的时候,最后的遗嘱中,他承认自己是一个基督徒,要用基督教仪式,殡葬他的遗骸,因为他觉得一生(60岁)的生活与他努力的革命事业,完全合乎基督的精神。

当时用基督教仪式举行丧礼,曾引起国民党同志中一部分的反对,孔祥熙等为此事通电解释,而素来反对基督教的汪精卫,为此事也曾有过说明:

中山先生曾说他是基督徒,临终并不否认,当中山先生去世之后,孙夫人和孙哲生主张在协和医院行基督教礼仪,但有一部分的人反对,我在当时却是放任的。

这是汪精卫在1925年对刘湛恩、李应林说的话,可以证明孙总理自己承认是基督徒的一件事是确实的。还有他的结发夫人卢氏,在后来答复香山商会的一封信,述说总理平生的末一段,有这样的几句:“科父返天国,得闻离世前一日, 自证‘我本基督徒, 与魔鬼奋斗四十余年,尔等亦要如是奋斗,更当信上帝’。此乃科儿手书所言,十分多谢天父,允氏所求,复赐科父信上帝之心,此乃氏至安慰者。”意思是说:孙中山先生去世后,他去世前一天自己证明说:“我本来就是基督徒,与魔鬼斗争了四十多年,你们也要这样去斗争,更要相信上帝。”这是孙科亲笔写的,非常感谢天父,答应了我的请求,又赐予了孙中山先生信仰上帝的心,这对我来说是最大的安慰。

这里,完全可以见证中山先生真确的基督教信仰。纵观先生一生的精神与事业,不但处处与基督精神相符合,而且能把基督精神活用于革命事业之上,是基督教中国化的一个最大的具体实践。中山先生的一位广东老乡崔沧海(1864年—1937年),原名成达,字贯之,号洞若,因信仰基督教改名为通约,笔名沧海,他1899年加入孙中山创办的兴中会,是热心的基督教人士,曾在北美参与创办温哥华、上海的基督教会。在叙述《基督信徒合作革命之信史》一文中,不但证明孙先生是一忠实的基督信徒,更说及当时参加革命的人中有不少基督信徒,其言曰:先总理是一个平生忠实之基督教信徒,先总理之家庭也完全是基督教信徒。……总理少年信仰宗教,非常热烈;读《旧约》至摩西导引以色列人出埃及到迦南乐土记,眉飞色舞,拍案大叫,我孙逸仙岂不能令我汉族脱离鞑虏而建新国乎?(见《真光杂志二十五周纪念特刊》)中西教士与总理之患难结识,其名更仆难数:最著者其师康德黎,其友莫尔干,皆英人也;畏友区凤墀、杨襄甫、王煜初诸教士,皆我国人也;亦皆革命派之基督教信徒也。

孙中山先生作为基督徒,其信仰对他的革命理念和人生追求产生了深远影响,具有以下特点和意义:

一、信仰与革命理念结合:孙中山深受基督教教义中“自由、平等、博爱”精神的启发,将其融入到自己的政治理念中,提出了“天下为公”、“世界大同”的理念。他认为中华传统文化中的“仁”,在“救世之仁、救人之仁、救国之仁”三个幅度上均为“博爱”的具体表现,并将其作为治国理念,视“博爱”为“人类宝筏,政治极则”。

孙中山先生的革命思想很大程度上得到各个教会和传教士的支持。1912年9月他出席北京6教会的欢迎会时说:“兄弟数年前提倡革命,奔走呼号,始终如一,而知革命之真理者,大半由教会所得来。”1922年他在一次谈话中又强调:“予深信予之革命精神,得力于基督徒者实多。”

二、强调政教分离与信仰自由:孙中山持守“上帝归上帝”、“凯撒归凯撒”的教导,坚持政教分离的原则,倡导信仰自由。他在致恩师康德黎博士的信中表示:“吾师为余事工所献之忠诚的祈祷,实令心感。余现正努力谋中国信仰之自由,并预卜此新建之邦,必能使基督圣道,日见兴旺,此则堪以告慰者也”。

三、中山先生的信仰影响。孙中山先生的基督信仰成为他一生牺牲、奋斗的原动力。他带领着战友们,坚持不懈地从事推翻满清政府、捍卫民主共和的革命,深信自己的革命事业乃奉上帝之命,为实行上帝旨意而做。他在临终前一天口授遗嘱时说道:“我是一个基督徒,受上帝之命,来与罪恶之魔宣战!我死了,也要人知道,我是一个基督徒。”

四、中山先生肯定基督教的积极作用。先生多次肯定基督教对社会的积极作用。1912年,他在出席法国教堂欢迎会的演说中说:“世界上宗教甚夥,有野蛮之宗教,有文明之宗教……今幸有西方传教士为先觉,以开导吾国,惟愿将来全国皆钦崇至尊全能之宗教。”1923年10月,他出席基督教全国青年代表大会时称颂基督教青年会是一个好团体,认为“要想中国改良成一个好国家”,就应该“令四万万人……全体变成青年会”。

五、中山先生的信仰推动了中国基督教发展。孙中山先生的基督信仰对中华民国成立后基督教的发展起到了积极的推动作用。他多次强调宗教道德能补政治之所不及,具有规模人心、巩固国基的作用,主张“政治与宗教互相提携”,希望基督徒发扬基督教之教理,同负国家责任。他还在1912年3月致函康德黎夫人时指出:“我们正在谋求中国实行宗教自由,而在此新制度下基督教必将昌隆繁盛。”在他的影响下,中华民国成立后的10多年间,教会得到很大的发展。

六、中山先生的信仰促进了中西文化交流。孙中山先生的基督教信仰促进了中西文化的交流与融合。他将西方的基督教文明与中国的传统文化相结合,提出了具有中国特色的“博爱”思想观,为基督教在中国的本土化和传播做出了重要贡献。

总之,我们不能因为中山先生是革命的先驱就否认了他的基督教信仰。孙中山先生的基督教信仰是与中国的革命实践相结合,而不是对立,树立了基督教中国化的一个美好的见证。

(本文作者为福音时报特约撰稿人)