哈利路亚!感谢三一的真神上帝保守我们度过三月份迎来四月份!四月份里的第一个节气就是清明了。如何过清明节?这是一个老话题,也是老调重弹了,我都感觉有点絮叨了。每年到清明节前后就会有信徒或主内媒体在讨论这个问题,众说纷纭,其观点也不同。但是万变不离其宗:就是清明节是国家法定假日,我们要过,问题是如何地过好一个属灵的清明节?

那么,建议我们先来较为全面的了解一下清明,然后再说怎么过的老话题。

清明,二十四节气之一。阳历4月4日或5日。又称清明节。《淮南子•天文训》:“春分后十五日,斗指乙为清明。”《后汉书·律历志》:“清明,节气名。”

清明节即“清明”。本为节气名,此日有踏青扫墓之俗,遂成风俗节日。又称“三月节”、“踏青节”。《四民月令》:“清明节,命蚕妾,治蚕室。”罗启荣、欧仁煊《中国年节·清明》:“古时,到了清明佳节,人们有禁火寒食、上坟扫墓、踏青春游的习惯。”(湖南出版社1988年版:《岁时纪时辞典》第350页)

而在中国传统二十四节气中,既是节气又是节日的只有清明。这个节日既是一个纪念祖先的日子,也是一个亲近自然、踏青游玩的时节。

按照传统民俗,人们在清明节扫墓,祭奠先人。近年来,很多信徒也会在清明前后前往墓地,包括基督教墓地为亡故的先人扫墓,有的教堂也会组织教牧同工到基督教墓地祭扫那些归天家的传道先哲并且举行追思礼拜。然而,作为我们基督徒来说,如何过清明节更加合宜呢?

笔者谈谈自己的看法供参考。

一、要正确看待清明节。

清明节不是有的基督徒认为的那样,是“拜鬼节”、是“迷信”、信徒不能过清明节等等。

其实不是这样的,这是因为知识面的狭窄,只知其一不知其二;这是因为我们有的信徒信仰偏执、不全备,对中国传统节日不完全了解等,也包括有的人文化素质比较低,眼睛只看到清明节有人烧纸、上坟,对清明节没有正确的、全面的视野。

基督教的教义中,“神爱世人”是一句极具代表性的圣言。马丁·路德曾将这句话称为“福音的缩影”,因为它深刻地揭示了基督教信仰的核心——神是爱的源头,祂的爱是无条件的、普遍的,涵盖了每一个人。这种对先人的纪念和对生命的尊重,与基督教所强调的爱、尊重和感恩的价值观有着相通之处,体现了人类对于情感和道德的追求共同。这种爱不仅是一种情感的表达,更是一种道德的指引,提醒着人们要彼此关爱、尊重和感恩。而这种爱不仅仅是世俗的,也是我们有信仰的人应该有的,因为我们就是生活在普世当中,而这个世界需要爱。

“亲爱的弟兄啊,神既是这样爱我们,我们也当彼此相爱。”清明节的扫墓活动可以被看作是对先人,包括基督教传道先人的爱的体现。

对于清明这样的节日我们要尊重中国文化传统,虽然基督教有自己的信仰体系,但作为生活在中国文化背景下的基督徒,可以尊重并参与清明节的传统习俗,这也是基督教中国化的具体体现之一,如扫墓、踏青、植树、分享、回忆属灵前辈在世的见证等,这不仅是对先人的纪念,也是对文化的传承。

下面我简单地来与各位分享和介绍。

扫墓祭祖应该以爱为出发点。基督教强调爱,清明节的扫墓活动可以看作是对先人的怀念和对生命的尊重。问题是如何扫墓?扫墓的时候都做哪些?基督徒可以在扫墓时,以祈祷和默想的方式,表达对先人的怀念和对生命的感恩。人们会到祖先的墓地进行清扫,摆放鲜花,以示对先人的怀念和尊敬,是很有意义的。

那么,我们在清明还有可以做哪些有意义的事情呢?

踏青:实际就是旅游,有的就近、有的远足。清明节期间,春意盎然,人们会外出踏青。在南方,还会欣赏春天盛开的各种花卉,如桃花、杏花、樱花等,感受春天的气息和生机,享受大自然的美景。

放风筝:在清明节放风筝也是一项传统活动,人们认为放风筝可以放飞心情。放风筝时,人们还会在风筝上写上祝福语或心愿,希望随着风筝飞上蓝天,愿望能够实现。这项活动是小孩子们特别喜欢的。如今不仅是有益身心健康的娱乐活动,而且已经成为大气研究、天气预测、传递信息的良好工具。

蹴鞠:这是中国古代的一项传统体育活动,类似于现代足球,其历史可以追溯到2300多年前的战国时期。它在古代社会中不仅是一种娱乐活动,还被用于军事训练,以增强士兵的身体素质和团队协作能力。2006年,蹴鞠被列入中国第一批国家级非物质文化遗产名录,成为传统文化的重要象征。实际就是应该在清明时节加强诸如踢足球等户外的体育活动。

牵钩:是一种古称,就是现代的拔河运动。据说春秋时,楚国为了进攻吴国,采取牵钩来增强人民体质。它的设备主要是一根麻绳,两头还分为许多小绳,比赛时,以一面大旗为界,一声令下,鼓乐齐鸣,双方助威呐喊,非常热闹。

荡秋千:由于荡秋千能够增进人们身心健康和脑的平衡功能,还能培养人的勇敢精神,所以沿袭至今不废。今日公园和游乐场所都仍然设有秋千,以供儿童玩耍,我们成年人有的时候也会荡秋千的。

插柳:在家门口或墓地插上柳枝,以示纪念。在现代实际就是植树绿化。植树活动是一种传统的习俗。由于清明时节气候温暖,雨水充足,种植树苗的成活率较高,因此自古以来就有在清明节植树的习惯。这种习俗不仅有助于绿化环境,还能增加自然的生机。在民国时期,清明节曾被定为植树节,机关和学校都会在这一天进行植树活动。虽然现在植树节被改在3月12日,但清明节植树的习俗在一些地方,尤其是在北方,仍然得以保留。

品尝时令美食:清明节期间,各地都有许多应季的美食,如青团、艾草粑粑、荠菜春卷、荠菜包子等。昨天,我和妻子就买了荠菜包子吃,很好的。这些美食不仅美味可口,还蕴含着丰富的文化内涵和地方特色。特别是吃青团,在一些地区,人们会制作和食用青团,这是一种用艾草汁和糯米粉制成的绿色团子,里面通常包有豆沙等馅料。

清明节不仅是一个节日,也是中华民族传统文化的重要组成部分,体现了中国人尊祖敬宗、重视家族和亲情的文化传统。我们讲基督教中国化,在新的历史时期,基督教主动与中国优秀传统文化和社会主义先进文化相融合。基督教文化只有植根于中国文化的土壤,才能得以生长和更新,同时又在中国文化的百花园里增添新的色彩。

二、在清明节举行有益的活动。

在这方面我们有的教会就组织过同工到当地的公墓或烈士陵园,帮助清理墓地周围的杂草、垃圾等,比如广西北海基督教堂。这不仅能让墓地环境更加整洁肃穆,方便市民前来祭扫,也体现了对逝者的尊重和对历史的敬畏。在此过程中,信徒可以向过往的市民宣传环保理念,倡导文明祭祀,引导大家用鲜花、植树等方式代替烧纸等传统习俗,减少环境污染,保护生态环境。或者为社区中的老人和弱势群体提供帮助,体现基督教的爱人如己的精神。

重要的是可以参加社区的植树公益活动,包括绿化我们教堂的周围,比如受洗植树纪念、团契班组纪念林等。

三、把清明节当成传福音的节日和时机。

清明节是国家的法定假日。在清明节期间,可以借此机会向周围的人传播基督教的教义和福音,分享信仰带来的平安和喜乐。

清明节可以作为一个对话的平台,基督徒可以借此机会与非基督徒交流,增进相互理解和尊重。通过对话,可以解释基督教的信仰如何与中国文化和传统相融合,以及如何在尊重传统的同时保持个人的信仰。

清明节到墓地祭奠先人,应遵照基督教信仰传统进行。以祷告、追思、见证、摆放鲜花等方式代替烧香、上供、烧纸钱等。若遇家族传统压力较大的处境,我们或可提前与家人解释信仰立场,并提议替代方式(如献花、默哀、诵读缅怀文、捐赠公益等方式纪念),既尊重亲情,又持守信仰原则,也不失和睦。

可以在清明节放假期间与家人团聚,缅怀已故亲人。邀请对逝者熟悉的长辈,讲述其所听闻或亲身经历的事迹,既能让后辈子孙效法、追随,亦可增加家族的向心力。

要注意清明节的安全有序、低碳环保,及时将所带物品清理、收回,特别是在公墓人员集中的时候,要注意安全。去公墓最好错开高峰,或提前或后去。

四、基督徒可以尝试将基督教的信仰与中国文化相结合。

就是找到两者之间的共通点,比如在扫墓时,可以同时表达对先人的怀念和对上帝的感恩。

“我已经是家里第四代信徒,但非整个家族都信,有少部分人信有大部分人不信。但和其他不信的兄弟姐妹都还相处得很好,会一起去扫墓,我有我的献花,他们有他们的传统习俗,他们祭祀我们不参与,我们不祭祀他们也不多言。有了包容,一家人才能和睦相处。”这是一位肢体对于清明节祭扫的看法,颇有道理。

清明节所体现的对先人的怀念和对生命的尊重,是超越宗教的人类共同情感。基督教认为,所有人都是按照上帝的形象被创造的,因此,所有人都有共同的情感和价值,这包括对先人的怀念和对生命的尊重。基督徒面对清明节,不参与迷信活动,按照自己的方式缅怀先人,但不要随意攻用其它方式祭扫的家人,以免造成不必要的矛盾。这种方式往往适得其反,反而遭到了对我们信仰的误解和敌视。你真的属灵,有本事你就改变家里不信主的人,让他们信主,按照正确的方式来过清明节。

五、组织教会“团建”,踏青、寻梅、运动会等走近大自然。

清明节放假了,有时间,加之美好的春季,阳光明媚、春光无限。我们的教会通过这些活动欣赏造物主所赐的祖国大好河山的美景。期间可以搞一些与信仰有关的娱乐活动,增进信徒之间的友谊。有的教堂就是在此期间组织信徒“上山去”,大家在造物主创造的大自然中安享大好河山的恩典。

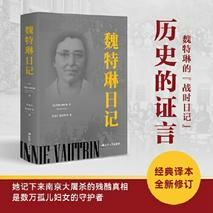

六、在清明节期间寻访、寻找我们基督教前辈的殉道者和归天家肢体的安息之处 。

这也是一件很有意义的事情,我们主内现在有的人就在做这件事情,这是一件很辛苦的工作。这些在我们之前为了福音、为了我们为主献身的先贤和前辈,他们当中有的人真的就是找不到他们的安息之处。我知道在我居住的大连旅顺有一个基督教传道人的墓地,早已经被平了,据说依稀地可以看到十字架的墓碑。我们在清明节期间,包括日常有时间,如果能够去踏访、并且整理出来他们的见证,这是一件很有意义的事情。

七、缅怀先烈,传承精神,组织教会成员前往烈士陵园或革命纪念地,开展祭扫烈士墓活动。

我们基督徒是爱国爱教的。清明节在烈士墓前,举行庄重的纪念仪式,敬献鲜花、默哀致敬,缅怀革命先烈为国家和人民所做出的巨大牺牲和贡献。通过聆听先烈的英勇事迹,学习他们坚定的信仰、崇高的理想和无私奉献的精神,激励教会成员在日常生活中践行基督教的信仰理念,爱国爱教,为社会的和谐与进步贡献力量。

“要知道,信仰的核心是‘用心灵和诚实’,而非被外在形式捆绑。若能以清洁的动机和智慧的方式参与,清明节亦可成为见证信仰、联结家庭的机会。”这是一位牧师谈清明节的观点,值得借鉴。凡事都可行,但不都有益处。即使某些行为本身没有明确的禁令,信徒仍应思考是否会影响信仰或使他人跌倒。

清者自清、明者自明。我曾经遇到过有的信徒在清明节的时候,面对一些活动采取了逃避的方法,好像这样就可以避免一些什么,其实不对,不应该去逃避,而应该面对。我相信,只要我们以智慧和爱心处理这些问题,就能够在清明节这个特殊的时刻,既不违背信仰,也不伤害亲情,甚至还能成为家庭和社会的祝福。 在一切行为上,我们应遵循信仰核心原则,理性和客观地看待中国的一些节日,并以智慧行事,严于律己身,待人以宽宏,避免可能影响信仰纯正的做法。但也不可偏激行事,让人产生误解。重要的是,我们在清明时节要弘扬民族文化,倡导文明新风。因此基督徒在过清明节时,要正确对待,不可随波逐流、不可偏激偏见、不可逃避、不可迷信,应保持开放、实事求是和尊重的态度,坚守我们的信仰自信,既要尊重自己的信仰,也要尊重和理解他人的文化和传统,持守信仰、和睦共处。通过这样的方式,我们基督徒可以和谐地融入社会,同时也能传播基督教的爱与和平的福音。

(本文作者为福音时报特约撰稿人)