每次回头看那段充满伤痛的历史,总觉得,我们想找的,不总是英雄故事,而是一个机会,一次重新问问自己“到底信的是什么”的机会。把历史的灰尘吹开,看到的哪会是干干净净的黑白照片?照片底下藏着的,是光荣和伤疤、团结和矛盾交织缠绕的模样,那是一张真实又复杂的“历史面孔”。

我们这些活在安稳日子里的人,总会忍不住去想:那些年,天都塌下来了,苦难跟洪水一样淹没每个人,那时候的“信心”到底是个什么样子?为了守住心中这一点点“信”,又要付出多大的代价?

在“救亡图存”的时代大口号底下,有一群女性的身影,总被简单地概括成“爱心服务”几个字,轻易一笔带过。但你要是真的静下心去看看她们走过的路,会发现那里面有太多神学上的纠结和人性里的挣扎。她们,就是抗战时候的中国基督教妇女。她们的故事不是一首高亢的赞美诗,而是在一片破碎的土地上,用各种高高低低的声部和调子合唱出来的,一首关于信、关于望、关于爱的生命长歌。

一、两种“心疼”:在战场废墟上,她们做了什么?

战争一来,最直接的景象就是遍地的伤员和流离失所的人。面对眼前这些“最小的弟兄”,那群基督教妇女没空讲大道理,她们的回应直接又具体,把“服务社会”这句写在纸上的话,活生生变成了两种完全不同,却又遥相呼应的画面。

一幅画,叫“陪你一起烂在泥里”。

这幅画的主角,是中华基督教女青年会(YWCA)的姑娘们。她们一头扎进了最没人去、最脏、最苦的地方。你敢想象吗?在广西鹿寨,那几间茅草搭起来的临时伤兵医院里,汉口来的服务团姐妹们,就那么直面着战争最粗粝、最残酷的一面。她们的工作可一点都不诗意:给伤员换药、清扫病房、为伤员擦身、想办法做点有营养的饭、帮他们给家里写信、读读报纸,甚至得弯下腰,耐着性子给他们捉虱子。

这就是把信仰活出来了。她们用行动在说,基督的爱不是飘在天上的理论,而是能亲手摸到伤口、洗掉污垢的行动。后来她们还在医院附近搞起了俱乐部,唱歌、讲时事,想办法化解军队和老百姓之间的不信任。你知道吗?这其实就是福音核心的东西:治愈和和解。她们选的,就是一条哪怕让自己沾满泥土,也要走到人群里去的路。

另一幅画,叫“在后方,为你们撑起一片天”。

这幅画的主角,是“新生活运动妇女指导委员会”(简称“妇指会”)里的一帮基督徒精英。里头有不少厉害角色,像总干事张蔼真、副总干事陈纪彝,都是美国名校毕业的。她们的“战场”不在伤员床边,而是在一堆堆文件和庞大复杂的组织系统里。

她们也抱着牺牲服务的精神,规划和推动着一个覆盖全国的妇女动员网络:培训数万名妇女干部送往农村,建工厂让难民有活儿干,有系统地组织慰问和救济。她们更像整个后方妇女工作的大管家,需要的是智慧、远见和超强的组织能力。

当然,我们也得老实承认,这两条路之间是有矛盾的。“妇指会”那边,更强调女人贤妻良母的传统角色;而女青年会呢,更希望女人自己能独立、能当家作主。这不是谁对谁错,而是在那个复杂的历史当口,不同的人用不同的方式回应时代的呼唤。上帝的国,可能就是在这种不那么完美的多样性里,一点点拓宽自己的边界吧。

别忘了,这幅画上,还有一抹最沉、最重的颜色,就是十字架的代价。

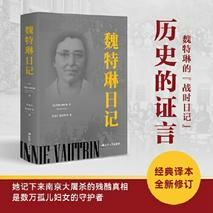

在南京,有个叫魏特琳(Minnie Vautrin)的女传教士,她把金陵女子文理学院变成了一个诺亚方舟,保护了一万多个妇女儿童。她用常人无法想象的勇气跟日本人对峙,守护着那些无辜的生命。那一刻,她的信心简直像在发光。

可这份勇气的代价是什么?历史清晰地记录着,她后来承受了“沉重的精神创伤”,这份创伤太过沉重,最终压垮了她的生命。

她的故事,总让人忍不住心里发颤。原来,想在这个世界“作光作盐”,代价可能远比我们想象的要大。当一个那么忠心的仆人,为了上帝的公义和怜悯,扛下了常人难以承受的痛苦,最后却掉进了一个出不来的精神黑洞里,我们该怎么去理解?

这绝不是信心的失败。这恰恰是将罪恶的破坏力赤裸裸地展现在我们面前,让我们看到人性的极限有多脆弱。这份破碎,不但没让她的见证黯淡失色,反而让这份见证更真实,更有分量。也让我们对那位“担当我们忧患,背负我们痛苦”的主耶稣,心里更多了一份敬畏。

二、两种“声音”:在吵吵嚷嚷的时代里,她们说了什么?

除了用行动实践信仰,在那个喧嚣的年代,能发出清醒、正直的声音,本身就是另一种战斗。这群基督教妇女,也发出了两种不一样的声音。

一种声音,是从民间来的,带着点“颠覆性”。

邓裕志领导的女青年会女工夜校,便是这种声音的大喇叭。那可不是简单的扫盲班,简直就是“新女性的摇篮”。邓裕志把陶行知“教学做合一”的想法,和基督教对穷苦人的关心结合起来,她不只是教女工们认字,更向她们传授“时事、帝国主义和工人权利”。她的目的很明确,就是要叫醒这些女工的阶级意识和民族意识。

这是革命性的工作,她们相信,福音一定会带来人的彻底解放。她还跟共产党员老师们开展务实合作,心中坚守的原则就是“怎么对老百姓好”,完全超越了党派的局限。福音本身就是一场翻天覆地的革命,就是要颠覆这个世界“谁拳头大谁有理”的逻辑。邓裕志的爱国,就是把福音的这种“革命性”,实实在在地活了出来。

另一种声音,是走进“庙堂”的,靠智慧和品格说话。

金陵女子文理学院的院长吴贻芳,就是这种声音的代表。她是当时国民参政会主席团里唯一的女性,她坐在那儿,本身就是对性别偏见的一种无声抗议。她不搞激进,而是靠着自己干练的作风和学识,赢得了所有人的尊重,包括董必武这样不同阵营的人。她充分利用参政议政的平台,为国家的大政方针出谋划策。

这也是一种先知般的服侍。基督徒的见证,也可以带着从上帝而来的智慧,参与到秩序的建设中去。

你看,从邓裕志到吴贻芳,一个在野,一个在朝;一个激进,一个沉稳。她们都在用自己的方式,在那个乱世里发出正直、清醒的声音,给迷雾中摸索的国家,点燃了一把思想的火炬。

三、两种“重生”:在大熔炉里,信仰变成了什么样?

战争就像一个大熔炉,它不只“冶炼”人的意志,更重塑人的身份认同。对当时的中国基督徒来说,这场战争带来了两次关键的“重生”,而这群基督教妇女,恰恰是走在“重生”最前列的。

首先,是信仰观念的“重生”:从不切实际的和平主义,到敢于直面罪恶的正义之战。

开战前,受传统教会思想影响,很多人觉得基督徒就该绝对和平。但是,当侵略者的暴行以血淋淋的方式呈现在眼前时,她们被迫痛苦地去想一个很要命的神学问题:当邪恶变成看得见的暴力,一味地退让,到底是在坚守信仰,还是在纵容罪恶?

她们在挣扎里想明白了:没有公义,哪来的真正的和平?支持一场抵抗侵略的自卫战争,绝非因为喜欢打仗,而是为了保护上帝看为宝贵的生命和公义。这或许说明中国基督徒的信仰成熟了:不再是天真地套用神学名词,而是学会在具体的、残酷的现实里,去摸索上帝那更深、更复杂的心意。

其次,是一场更彻底的文化身份“重生”:从“洋教徒”,变成了真正的“中国基督徒”。

“洋教”这个标签,过去像个影子一样跟着中国教会,让很多中国基督徒长期在爱国情感和信仰身份之间痛苦撕扯。可是,这场战争用一种无人能够否认的方式,给中国教会带来了一场“火的洗礼”。

当基督教妇女的身影,和所有同胞一起出现在救护伤员、生产支援、战时教育、募捐筹款的每一个地方;当她们的牺牲和奉献,成了整个民族共同记忆的一部分时,那个“洋教”的标签,就在战火里被熔掉了。她们用行动告诉所有人:“虔诚的基督徒”和“忠诚的中国人”这两个身份,一点都不矛盾,反而能让彼此更有深度。信仰没有让她们逃离民族的苦难,反而给了她们更强大的动力去爱、去服侍、去牺牲。

这场战争,用一种极其残酷的方式,却强有力地推动了基督教在中国的“本土化”,让它真正扎根在这片土地的血脉里了。

四、听,历史的足音

这些姐妹们的故事,不是为了建造一座“信心英雄纪念馆”让人瞻仰,然后心安理得地走开。恰恰相反,她们是在提示我们每个人:要更深地看向自己的内心。

她们的故事让我们看到,信仰原来如此丰富、如此复杂:它可以是在泥地里摸爬滚打,也可以是在庙堂之上发光;可以是激进的社会变革,也可以是沉稳的建言献策。

她们的故事更让我们看到,信仰从来都是有代价的:它不总是以胜利欢呼收场,有时候,它的结局是精疲力尽,甚至是被巨大的创伤吞没。这就要求我们放下对“廉价恩典”的幻想,要准备好,去扛起信心中那份真实的、沉甸甸的重量。

战争的硝烟早就散了,但我们今天,不也是活在一个破碎的世界里吗?

那种驱动着她们的信仰,那种在她们生命里活出来的怜悯、公义、智慧和勇气,不也正是我们这个时代最需要的东西吗?

她们那首长长的歌已经唱完了,但那个旋律好像还在历史里飘荡,敲打着每个人的心门:

在我们每个人的破碎之地,是否愿意为祂唱一首信心的长歌?

诚然,信仰,是选择。

是在看尽了世界的苦难与破碎后,依然选择为祂歌唱。

参考资料:

1.《民国时期的教会与政府:1911-1945 年基督教会与中国政府关系史概览》,剑桥大学出版社2009年版

2.宋青红《留美女基督徒妇运领袖与战时中国妇女工作》,《中国基督教研究》2019年第13期

3. 孙琪《为民族和女性解放事业奋斗终身的邓裕志女士》,《天风》2021年第7期

4.《吴贻芳:动员知识女性投身抗战的教育家》,“山东大学抗战”统一战线研究中心”2025年8月16日

5.潘允剑《战火红花——汉口基督教女青年会战时服务团党组织在鹿寨的活动》,“鹿寨县史志”2015年3月20日6.周秋光、庄细细《重新发掘被遮蔽的另一半——抗战时期慈善活动中的妇女团体》,《南京社会科学》2020年第10期

注:本文为特约/自由撰稿人文章,作者系浙江一名基督徒。文中观点代表作者立场,供读者参考,福音时报保持中立。欢迎各位读者留言评论交流!